大潮千里奔来,裂重山远飞无际。穷乡崛起,三军扛鼎,百川腾沸。敢挽银河,疮痍涤尽,拍天时势。看风驰百粤,云横今古,涛声荡,英雄气!

我欲追随苏子,踏鹰扬、鹿鸣平视。长天塔下,凤凰台上,登临挥帜。中宿春浓,五羊波劲,万帆同济。听雷霆磅礴,翻开岁月,一篇青史。

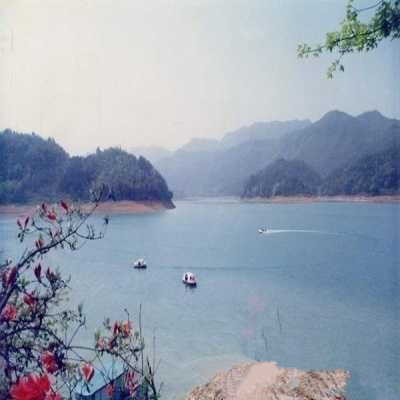

飞来峡(又名飞霞)风景区距清远市政府所在地清城区23公里,总面积51.2平方公里,现为省级风景名胜区。它的特色在于山、水、文物景观兼具,“风光誉南国,古迹遍峡山”是人们对它的评价。

飞来峡

清城区是个有2100多年历史的古城,清朝榜眼朱汝珍的故乡就在这里。这里南接广州,东连从化,西与三水接壤,是珠三角地区和粤北山区的连接通道,区内公路和水运交通都很发达,是粤北一带的商品集散地,经济活跃,有“小广州”之称。

飞来峡一角

(一)飞来寺

一江烟雨飘帆影,两岸峰峦锁汉关。

禅院洪钟声阵阵,叠泉瀑布响潺潺。

犀潭印月猿归洞,宝刹传奇誉世间。

(注:十九福地、九叠飞泉、犀潭印月、白猿归洞都是飞来寺有名景点。)

飞来寺为岭南著名古刹,始建于梁武帝普通元年(公元20年),距今巳有1400多年历史。古寺在北禺半山中。宋大观后,为方便老弱善信进香礼佛,于江边另创殿宇,最初的殿宇很小,建在今方丈楼的地方。

飞来寺

到元代天历二年重修时大规模扩建,因而成为岭南巨刹。时人称梁代建在半山的为“旧寺”,也叫“飞来禅寺”;称元代在江边扩建的为“新寺”,也叫“飞来寺”,总称为“清远峡山寺”。两寺原出于一僧座主管,不分门户,游寺者轮流参拜,香火同样鼎盛,历代重修,新旧兼顾。飞来寺除江边寺庙与半山的旧寺外,还有多处引人入胜的景观,从而构成飞来峡风景区中一片自成体系和相对独立的风景名胜区。 飞来寺内的主要风景点有:江边寺庙、临江台石(秦将钓鲤台石、东坡钓矶石、中宿分潮石、葛坛炼丹石、达摩谈经石)、九级瀑布、慈云殿、峡山亭台与奇径、第十九福地、归猿洞等。

飞来寺一角

飞来寺在飞来峡北岸,依山傍水,建于南朝梁武帝普通元年(公元520年),汉景帝时被道教徒列为全国策十九福地。历代名人墨容,如唐代李翱、韩愈、张九龄、沈佺期、宋代苏东坡,朱熹,元代郭孝基,明代海瑞,清代屈大钧、袁枚等都慕名前来、留下不少碑刻及摩崖石刻。

飞来寺大门

飞来寺传说

从前,飞来峡本是一座完整的大山,孤危兀立,挡住北江大河的去路,阻碍着南北交通,使中原的先进文化不能传播到南海之滨,人民处于茹毛饮血的原始落后困苦生活。

到了太古时代,中原华夏族首领有熊氏,打败了蚩尤,降服了异邦,统一了北方,建立了炎黄世系,号称轩辕黄帝,组成中华民族共同体。这时,黄帝眷念南方尚在荒服,百姓未蒙教化。便派其庶子大禺和仲阳到岭南滨海地区,聚集黎民百姓传授耕田蚕织等生产技术,教谕读书识字,传播中原文化,使当地人民脱离游牧狩猎,刀耕炎种的原始蒙昧,组织文明社会。

话说轩辕二子率领陪臣初、武等到众,到达南方,发现珠江两岸泉甘土厚,适宜耕种,便驱策五羊,来谷穗,与当地百姓一起建造五羊城,又名穗城,即现在的广州。他们开荒烧村,驱赶猛兽,一时烟焰冲天,吓得野兽到处奔跑,林木烧光,露出大片肥美土地,人民喜地欢天,就在此处开荒种地。

正在这个时候,忽然乔起巨大台风,烧荒野火又蔓延开来,火借风势,风助火威,焚烧大地,直向北方卷去。沿途百姓的村庄也烧成平地。大禹兄弟连忙前往抢救,作法驱使大海浪潮,汹涌向北,冲刷出一条河流,使海潮北上,淹灭大火,抢救黎民百姓的房舍,牲畜等财产。大火蓬蓬向北方蔓延,海潮冲刷着河道向北伸展,正要与北方大江会合,最终扑灭火灾。忽然有一座孤危兀立的大山,接往海潮去路,眼看熊熊烈火越过山峰,向北方烧去,将造成更大的祸害。大禺仲阳兄弟立即运用神力,命陪巨初、武二将,手持神斧,向阻路大山劈去,霹雳一声,振撼大地,一阵雷鸣电闪,山裂岭崩,这座大山,当场被劈开两边,海潮当中冲入,穿透山谷,接通北方大江,一时波涛汹涌,巨浪凌空,把大火彻底扑灭了,一场弥天大祸也就此消除了。这座挡路大山被劈开后,自此,北江大河就在当中流过,使之成为险峻的峡谷。峡内奇峰壁立,夹峙江流,山水相辉,成为胜景。

大禺仲阳与陪臣们在完成了造福黎民事业后,看到这里风景幽美,便在峡隐居,读书之余,优游山水之中,将峡内阮俞竹制成箫管,日夕吹奏自娱,引导百姓歌舞升平,以后成为庇护一方的大神。后人记叙黄帝二子开发岭南的功绩,说峡山是“帝子流风”,名之为《禺阳峡》,又因自二子驱潮扑火,斧劈峡山,伸延北江之后,海潮经常往返峡内,方便船舶交通。古籍记载:“二、五、八月,海潮至峡中,经宿返五羊。”

人们便在峡中海潮涨落处摩崖石刻《中宿》两个径尺大字,因此这峡又名“中宿峡”,后来峡中建立了“飞来寺”,又称飞来峡,至今峡内还有拜祀大禹仲阳和陪臣初、武的“帝子祠”。宋代文豪苏东坡南下广东,路过飞来峡。他听了大禺仲阳开辟峡山的传说,饱览峡山风光,惊叹其险峻和奇妙的形势,认为确实为鬼斧神工神工之作,因而咏下了“天开清远峡,地转凝碧湾”的壮丽诗句,而飞来峡的美妙风光,也就名垂古今。

游览

飞来寺在之飞来峡右岸,又名峡山寺。从山门前到寺背后的峰岩,有江边台石、飞来古寺、爱山亭、飞泉亭、交影亭、狮子石、归猿洞等十余处佳境。

沿着“径曲林幽”直上,便见一间殿宇,门前石坊矗立,上刻“第19福地”。这里“山水奇绝,层峦叠谳,幽洞澄潭,白练飞云,嘉木异卉”,不愧为大自然风光“福地”。 寺内有苏东坡当年的钓台和他的《峡峙》诗。飞来寺殿宇巍峨。步入山门,正中是大雄宝殿,两翼的建筑物依山顺势排列;左侧为帝子祠、精舍,右侧为万丈楼、六祖堂、禅房。正门分三进,大雄宝殿后面是带玉堂和观音阁。

飞来寺与韶关的南华寺、鼎湖的庆玄寺,合称为岭南三大古刹。

(二)飞霞洞

飞来峡游览区内的飞霞洞、藏霞洞与锦霞禅院合称“三霞”,由于三霞之间相距靠近,景区连成一片,同时三霞中以飞霞洞最闻名,因此,还常把三霞景区用“飞霞”代之。

飞霞洞位于飞来峡北岸之黄牛坑上,为儒、释、道三教合一的寺观,始建于宣统三年(1911年),“飞霞”之得名,据说是该洞的创建人麦长天从唐代诗人王勃 “落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的佳句中所取。同时也因为这一带景色特别,每当大雨过后,山坳下一簇簇的云霞阵阵升腾飞来殿宇上空,慢慢飘至幽谷之中,故谓飞霞。

该洞的建筑以雄伟著称,大小殿阁数十座,规模颇为壮观,其中有两处闻名的建筑物,一处是“乐善山房”,这座建筑物很别致,屋前种有各色名花名木,并配上亭阁。新中国成立前,这里是上等客舍,一些社会名流、达官贵人到飞霞游玩,就在此住宿。另一处是“登极桥”,所谓“极”意指飞霞仙观上的“无极宫”,登上无极宫就意味着登峰造极了。

飞霞洞的主体建筑“飞霞仙观”更是巍峨壮观,整座建筑颇有西藏布达拉宫的气势。飞霞仙观按北京清故宫布局,全座分四进,高六层,有厅堂楼房共200多间。不仅在整体上气势非凡,而且内部陈列也是丰富多彩,特别是佛殿中的各种神雕刻 像,手工精致,生动传神,异常逼真,各门楼殿堂上的楹联也格外引人注目,尤其 是弥勒佛殿的一对长联,更是罕见,上下联共136字。

此外,还有松峰观日亭、飞水潭瀑布、凤凰楼、轩辕黄帝祠、长天塔、修行精舍、关玄庙等景点。

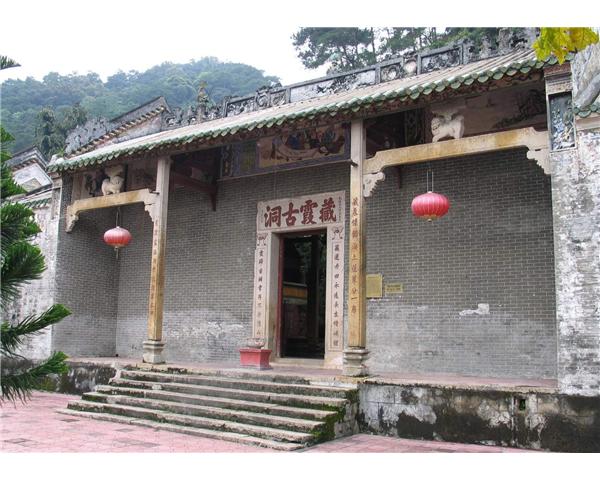

(三)藏霞洞

位于密林深处,幽谷之中,与飞霞洞相邻。该洞建于清同治二年(1863年),由母人林法善法师集资建成,总面积为13000多平方米。其命名,传说是因天空中的云霞飘到这里便很少流动,且经久不散,故此称为“藏霞”。

该洞的主要建筑有三仙殿、玉皇殿、灶君殿、水月宫、养真庐、报本祠等。洞观傍山兴建,颇有气势,其建筑布局层层相接,各殿都是鳌顶飞檐,青砖绿瓦,结构巧妙,加上这里地势独特,视野开阔,环境幽雅,故素有“名山洞府”、“幽谷藏珍”之称。

藏霞洞周围有不少珍贵花木。洞门右边的一株枝叶繁茂的“玉堂春”,是由一个和尚从种在飞来古寺的“玉堂春”(已枯死)嫁接移至此地的。其特点是花叶不共存,每年冬叶落尽含苞,初春一树花,颜色洁白,花如碗口大,清香四溢。在紫桂庐旁边有两株母桂,树龄有100多年,但仍生势旺盛;每年深秋盛开的金黄色的花,称为“金栗如来”,漫山飘香。

此外,在藏霞洞后山,有状似老僧打坐的天然石佛、琴音树、初祖遗迹、龙吟喷雨等景点。

(四)锦霞禅院

位于飞霞、藏霞两洞之间,三者鼎足而立。其前身叫“壶天少驻”,始建于清宣统三年(1911年),原是创建飞霞洞时道首麦长天暂作寄足之所,飞霞洞竣工后,于民国23年(1934年)改建为禅院。这里四面环山,树木成荫,环境幽静,由于周围花木很多,在春暖花开时节,到处繁花簇锦,灿若明霞,故称锦霞。