同冠峡,又名同官峡,常有云霭缭绕于峡崖,俗称晾纱峡。同冠峡,系中国十二个“三峡景区”之“连江三峡”的其中一峡,以唐代文学家韩愈夜宿于此留下二首千古诗篇而闻名于世。今中国最大综合性辞典《辞海》载有“同冠峡”与“同冠梨”,对一个仅千人口、偏僻山村来说,这不能不说是一个奇迹!此外,同冠峡还有更多传奇……

秦代湟溪关

清朝初年,《读史方舆纪要》记载:湟溪关,秦代设置,汉武帝伐南越(都城在今广州),兵出桂阳(今连州),下湟水(今连江),即此;《汉书》又载,湟溪关旧址在阳山县西北一百里的涟溪口(今同冠水口)”。秦代,沿南岭设立湟溪关与阳山关、横浦关,世称“岭南三关”。

同冠峡,山川险要,历代驻军守卫。明朝末年,同冠水流域瑶族连续发动起义。崇祯十五年(1642),明军守备罗士弼率兵驻守于此。期间,与当地黎、萧、冯等姓居民、往来连江的南海、新会商人一起修建观音岩庙。清朝,同冠峡设“同冠汛”,常驻有3~7名士兵防守,属连州城守管辖。每个汛,有三座烟墩(烽火台),一座界牌(标明地界),一座旗杆(标有汛名),一座望楼(瞭望塔)。民国年间,同冠村民支持革命斗争,积极参加游击队,为建立共和国流血牺牲。解放后,同冠村列为解放战争游击根据地村。

广东最古老村庄

北魏《水经注·洭水》记载,“洭水东南入阳山县,右合涟口水,源出县西北百一十里石塘村”。洭水即今连江,涟口水即今同冠水,石塘村即今广东省阳山县黎埠镇同冠村。即使按作者所在年代计算,同冠村至少也有1400多年历史,是省内有文献确切记载最古老的村庄之一。该书又载,同冠峡河岸原有一棵直径二丈的巨型古樟,被人视为神树。秦始皇派军队顺江南下,进攻岭南。在同冠峡设湟溪关,驻军守备。有人砍伐古樟树,制成战鼓,称为“圣鼓”。汉朝,古樟的树干及根枝还在,枝繁叶茂,百鸟翔集。如遭砍伐,一年之后,刀斧痕迹尤新。有根大树枝掉下河边,横在河滩,人称“圣鼓枝”。数百年河水冲刷,也没移动。传说有船夫用竹篙敲打树枝,身体马上疼痛。

千年后的唐代,在韩愈诗篇中,已没有古樟的踪影了。

唐代韩愈吟同冠

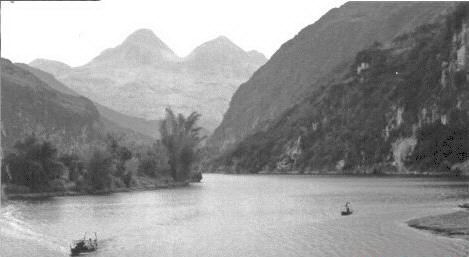

唐贞元十九年(803)十二月,监察御史韩愈上疏请宽灾民徭赋而得罪权贵,被贬阳山县令。次年二月,韩愈先到连州,然后,坐船顺连江南下阳山赴任。从连州沿江到阳山县城有147里水路,同冠峡是船家中途停泊、过夜、休息的码头。是日黄昏,船到同冠峡,夜宿峡中。次日清晨,韩愈有诗记事:

南方二月半,春物亦已少。

维舟山水间,晨坐听百鸟。

宿云尚含姿,朝日忽升晓。

羁旅感和鸣,囚拘念轻矫。

潺湲泪久迸,诘曲思增绕。

行矣且无然,盖棺事乃了。

今《辞海》解释“盖棺事定”一词,援引本诗最后两句,以注释该词的来源。

韩愈在阳山县令期间,经常到连州,请示汇报,拜访朋友。因此,常常上下连江,夜宿同冠峡。又一个清晨,韩愈又有吟咏同冠峡诗篇:

今日是何朝?天晴物色饶。

落英千尺堕,游丝百丈飘。

泄乳交岩脉,悬流揭浪摽。

无心思岭北,猿鸟莫相撩。

永贞元年(805)春,新皇帝登基,大赦天下,韩愈卸任阳山县令,移官江陵法曹。

明清观音岩庙会

观音岩庙,古称“冷然洞”,在同冠村连江与同冠水相汇的水口。清代县志记载:冷然洞,岩内陡峭深远,琳琅满目的钟乳石,维妙维肖,“上洞生成华盖,石悬如似天花......俨有诸佛相......下洞表出莲台,四壁有龙蛇之形”。天然形成的二层岩口,拾级而上,站在上层岩口,俯视水口、渡口、沙洲,尤其是远望同冠峡中山水与倒影,令人赏心悦目。

按明朝末年《冷然洞小引》、《新建观音小引》等石刻,明崇祯十五年(1642),明王朝气数将尽,危机四起,同冠水流域爆发瑶族起义,农民起义军张献忠部将汤执中、杨国栋率兵追杀长沙王朱慈煃,直逼连州城下。阳山知县李一白妄图借佛庇佑,挽回国家灭亡的命运,于是修建了观音岩。倡修者还有把总罗士弼、典使宋国祚,操办人华斌,广西学使、南海籍进士杨邦翰撰《观音岩记》。建成之初,该庙“堂阶叠耸,亭榭赫奕,神相尊严”。后来,庙内供奉有观音、北帝、十八罗汉等神像,集佛教、道教与地方信仰于一体。每年二月十九、九月十九分别有抢炮、打醮,以纪念观音娘娘诞辰、升仙的庙会,这是同冠水流域集祭拜神灵、祈福禳灾、体育竞赛、集市商易等功能的最盛大的民间传统节庆活动。

抢炮,会期为一天,以村或宗族为单位参与。烧炮九响,抢炮九次,各奖座炮屏一座。抢得头炮者为头彩,最为吉利。炮屏是由百姓捐献钱物,以金银、珠贝、玻璃等嵌镶,外挂彩丝、花饰,中间是观音镜屏的神台。获奖炮屏者不能永久占有,下届观音诞得送回来再作奖品。炮座用铁铸成,底宽嘴窄,里装火药,炮口塞木梢,梢上箍着红绳缠绕的铁炮圈,就是众人争抢的“炮”。

抢炮前夜,生意人最先来到,抢占摊档旺位,交易赚钱。天色渐亮,水、陆道上,舟船、行人渐多,都是四乡八村来看抢炮或抢炮的。半昼时分,观音岩前的三河六岸,帆影林立;沙滩上,人山人海。有卖鸡公、菩芦等小食的,有卖日杂农副产品的。

烧炮前,摆祭品,焚香烛,拜过观音等神明,燃放纸炮,表示抢炮开始。此时,各路猛男壮汉,围绕在炮的四周。“轰”一声炮响,鲜红的“炮圈”直射半空。炮声、惊呼声在山崖回荡,众人翘首仰望“炮”的起落。眨眼间,“炮”已从天而降,落在不知那个幸运儿手中,一场龙争虎斗刚刚展开。沙洲上,或狼奔豕突,人仰马翻;或一马当先,群雄遂鹿;或蜂飞蝶舞,声东击西。最终,“炮”送至挂号台,公证人鸣锣宣布某地某人荣获第几炮,发给凭据,赛后领赏。九次抢炮之后,时约下午四时。抢得炮的人,预示一年好运吉祥,他们扛着炮屏,欢天喜地地踏上归途。

打醮,是道教为信徒设坛祭祷,以求福消灾的宗教仪式。旧时,观音岩每年秋天有打醮,三年一大醮。1930年代,有一年风调雨顺,举行七日八夜的“万人缘”盛会。常年上下连江的南海、佛山商人水客,乐为捐献。各行会、宗族或个人贡献钱物,摊档租金等,可供开支。缘首、总理们有名利可图,故打醮有人出钱投标主办。

在观音岩前的大沙洲上,请清远等地师傅用竹木搭起一座高十余丈、占地十余亩的塔形大棚厂。顶插彩旗,格外醒目。厂门摆放纸糊、巨型的大山人,骑马神像等。内厅供奉各地庙宇送来的神像,陈列各式美轮美奂的灯色,有花灯、动物、人物故事等。厂外,有八音队吹拉弹唱,日夜不息;有纸牌、麻雀、揸摊、择骰等博彩活动,又请广州、佛山的戏班助兴;商家小贩,兜售交易。

九月十九是散醮日,有上刀山、拜诸天、过火炼、渡孤、放水灯等祈福活动。

上午,上刀山。在地上竖一根高10多米大杉树,两边插上刃口向上的镰刀,约有二十级,顶扎十字架。道士拜过神灵,口念咒语,手拿符箓,绕刀山转几圈,然后踩着挂上灵符的刀刃,径自攀上刀山。道士坐上十字架念经,吹响锡角。然后,民众用绳子将衣物传上“山”顶,道士作法,驱邪祈福。

午后,拜诸天。沙洲上有几行数十张八仙桌,用碗、钵、盆盛有杂豆粥。道士念经,信众抬着“金猪”绕桌后,可吃“诸天粥”了。吃到“诸天粥”,能得到神明保佑。于是,男女老少一哄而上,碗钵叮当,粥花飞溅,叫人哭笑不得。

傍晚,过火炼。在烧得通红的火炭旁,有一锅滚烫的油锅。道士念经后,用口朝油锅喷出酒沫,“呼”的一声,锅上窜出一团火球,然后,赤手从锅中捞出活鱼,引起阵阵惊呼。接着,道士赤足在火炭上走来走去,踢起火炭,火花四射,安然无恙。据说,能上刀山、下油锅、过火海的人是能驱除妖巫鬼怪、求得吉祥的能人。

午夜,渡孤。道士念经祷告后,领信徒到路口,焚香秉烛,烧纸钱,将冷肉饭撤在地上,让孤魂野鬼吃饱,不到人间作恶滋事。时有联曰:招孤魂,引孤魄,放胆前来,莫向寒云啼夜月;赈尔食,济尔衣,欢心领去,好从甘露渡慈航。

凌晨,放水灯。水灯,是用五色纸做成、载上纸人、油灯的纸船。在河边,道士念经后,点着船灯,放入河中,随波逐流。黎明前漆黑中,盏盏水灯布满河面,顺水流逝,预示送走人世苦难,迎来光明希望,带来国泰民安,吉祥平安。

港口与铁路、公路

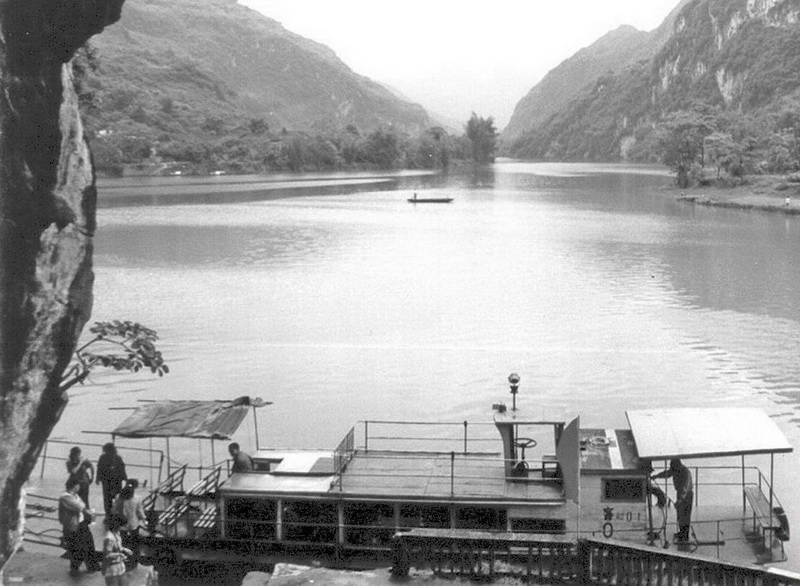

同冠水口,自古以来就是一个天然的内河港口,唐代韩愈常夜宿于此,即是证据之一。县志记载,1748年,同冠埠承销食盐1200包,占全县20%,为县内诸埠之最。抗日战争期间,同冠水流域每日产煤百吨,于同冠河岸堆放,装船外运。1953年,建成现代化的同冠港,专设港务所,管理港口事务。1958年秋,修建同冠港至寨岗马岭的“同马铁路”,全长25公里。这是连阳地区最早的铁路,可惜仅运行三年。1964年,开通以同冠港为中点的连县(今连州)至阳山的客运航班。1966年,建成阳山县城至同冠港的“阳同公路”。至此,小小同冠村,一时成为粤北山区的水陆交通枢纽。改革开放后,随着公路、铁路、航空运输飞速发展,连江航运逐渐衰落,同冠港也渐渐淡出历史舞台。

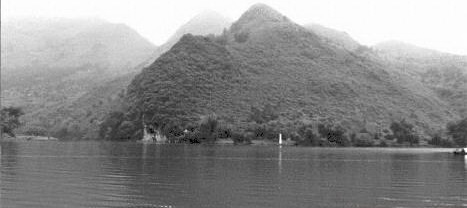

二千年的繁华过后,同冠峡归于宁静。可是,青山不改,绿水依然。随着经济腾飞,旅游休闲日益兴起,深厚的历史文化积淀,越来越吸引学者、游客前来探寻韩公遗踪等传奇……