清远可挖掘与汤显祖诗文中相对应的地名文化

汤显祖途经清远留诗18首,清远民歌、峡山、英德等山水人文入诗,中山大学文学博士、古文献所兼职研究员周松芳建议

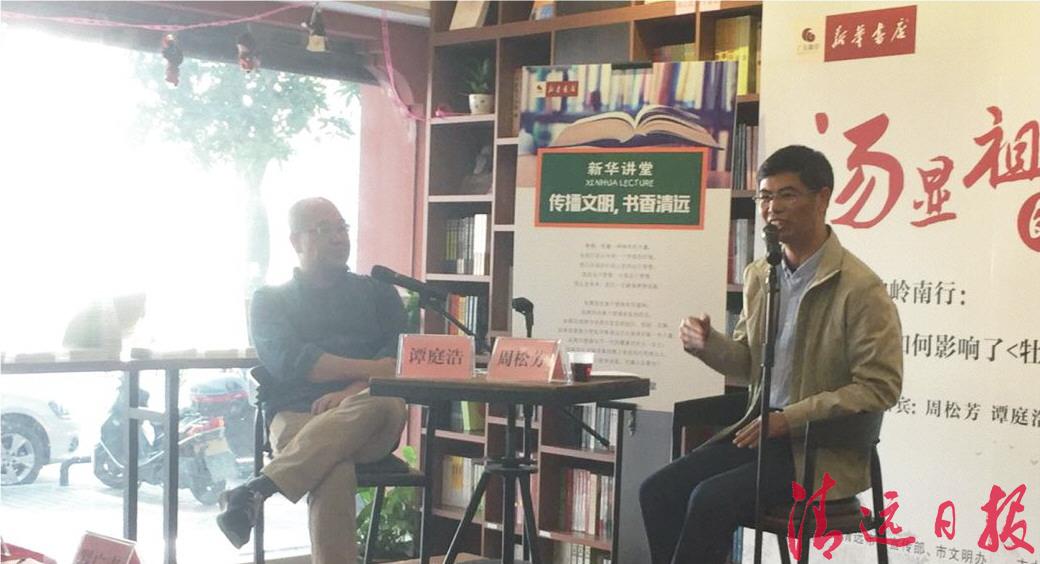

周松芳与谭庭浩对谈,共论《汤显祖的清远行》。清远日报记者岳超群摄

清远日报讯 记者岳超群 万历十九年(1591年),汤显祖上奏《论辅臣科臣疏》,激烈抨击朝政,触怒权贵,被贬广东徐闻添注典史。赴任途中,途经清远,留下诗作18首,清远民歌、峡山、英德等山水人文入诗,如,在峡山上游的白泡潭,作《峡山上七里泡潭,为易名绀花》。2月18日下午,新华讲堂举办了“汤显祖的清远行”古典文化分享会,中山大学文学博士、古文献所兼职研究员周松芳,南方日报出版社副社长、编审谭庭浩对谈,共论“清远道人”汤显祖的清远故事。

“遇到一处水潭,也要为其更名,可见当地山水曾让他深有感触。”周松芳建议,清远挖掘汤显祖文化,可以找出汤显祖诗作中提到的地名所在地,与其诗文映衬。

本次活动由清远市委宣传部指导,清远市新华书店主办,活动还专门邀请工昆曲闺门旦,上海代代传承文化有限公司昆曲、古典音乐推广人张洪冽女士演唱《牡丹亭》唱段“寻梦”,并讲述昆曲背后的故事。省市文化界人士,文艺爱好者等近百人参加活动,并进行现场互动。

清远市委宣传部副部长、市文明办主任戚华海为活动致辞,他表示,在网络时代,大家都习惯了当“低头族”,不妨让生活节奏慢下来,生命中有许多美好的事物,譬如,我们可以在一个午后,对一杯清茶,重温游园惊梦,重温汤显祖带给我们的爱与感动。他邀请大家常聚新华讲堂,重温曾经的梦想。

据悉,新华书店今年在一米阳光文化体验馆内开辟“新华讲堂”栏目,拟定期邀各领域的专业人士,和读者分享自己的见解。《汤显祖的清远行》是新华讲堂的第一讲。

■背景资料

清远情歌得汤显祖喜爱曾进行仿作

汤显祖自号“清远道人”,虽无明确证据表明其与清远相关,却也是他与清远冥冥中的缘分。周松芳介绍,汤显祖行经清远,留下诗作18首,其中多可见其对清远山水人文的深情厚谊。

行经英德境内,汤显祖写有诗作《英德水》,“濛浬炊烟湿,矶头弹子圆。回帆双白鸟,欹枕一晴川”,读来美景仍入目可见。

行往翻风燕滩,有诗《翻风燕滩》:“掠水春自惊,绕塘秋不见。漠漠浪花飘,一似翻风燕。”其中,“绕塘秋不见”句,自古逢秋多寂寥,“秋不见”,也可以读出此地带给了他不一样的心情,有明媚开朗之感。

进入峡江地带,写了《大庙峡》诗:“飘渺香炉峡,雪祠山翠中。蛮歌听不见,丛竹暮江风。”

清远情歌———踏歌深得汤显祖喜爱,早在《夜泊金匙》中即写道“丛祠海客饶歌舞”,《清远送客过零陵》则有“清远江前唱《竹枝》”,《岭外送客平乐下第》也写到踏歌:“南行三十六滩泷,依旧龙门得化龙。别有清湘起愁色,踏歌人望九疑峰。”

汤显祖甚至还仿作了两首《岭南踏踏词》:“女郎祠下踏歌时,女伴晨妆教莫迟。鹤子草粘为面靨,石榴花揉作胭脂。”“笑倩梳妆阿姊家,暮云笼月海生霞。珠钗正押相思子,匣粉裁拈指甲花。”

而峡山上游的白泡潭《峡山上七里泡潭,为易名绀花》,“树光吹峡雨,苔色动江霞。泡影非全白,沾衣作绀花。”专门为一处水潭更名,也足见其喜爱。

周松芳表示,《牡丹亭》男主人公柳梦梅有着鲜明的岭南地域特色,岭南民歌“辞必极其艳,情必极其至,使人喜悦悲酸而不能自已”的特色,对《牡丹亭》“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生,生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也”的爱情追求,应该有直接或者间接的影响。

他谈到,《牡丹亭》中对山水场景的描写、行文风格等与其在清远的诗歌创作是一脉相通的,要寻找具体的对应,没有办法,也没有必要,清远挖掘汤显祖文化,可以从地名上溯源,寻找出与汤显祖诗文中相对应的地方,挖掘背后的故事。

(本文来源于清远日报2017年2月20日A05版:清远可挖掘与汤显祖诗文中相对应的地名文化)