郭氏后人,说起先祖,总是津津乐道。

生活在古巷里的闲适居民。

在下廓后街有三条麻石巷,巷道深深深几许。

“翠亭郭公祠”的石刻长匾,现被安放在后街的一所民房旁。

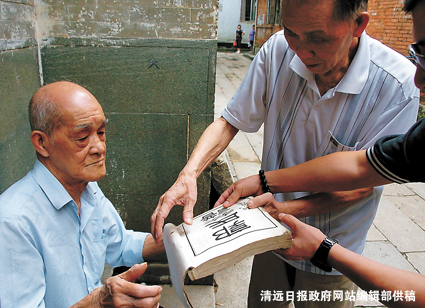

郭氏后人珍藏的“郭氏族谱”,见证了历史。

下廓后街,有三间咏春拳武术馆。

下廓街,是老清远的一张名片。眼前沿江路一带,高层住宅楼一幢接一幢拔地而起,形成城市一道豪华的风景线。“躲在一旁”不施粉黛的下廓街、下廓后街,似乎没有了“招摇过市”的风光。然而,那安静古朴的美和古老沧桑的基调,诠释着一种与世无争的闲适——而这些,与“贫富”无关。

下廓“大姓”

在清远的历史舞台上,郭氏一度扮演着重要的角色,通过融入这里的政治、文化、经济,郭氏为清远的繁荣作出了不可磨灭的贡献。清远郭氏最早的先祖是周朝的虢仲虢叔,到了唐朝,郭氏已成为当时关中的名门望族,不断向外开枝散叶。清远郭氏的发源地是清新县太平镇大埔岗——北宋徽宗、钦宗年间,为了躲避金人侵扰,郭氏一脉从陕西华阴往南迁徙,他们历经定居江西省万安县、过梅岭下浈江、聚居珠玑巷,继而选择了清远,并扎根太平镇大浦岗。数数看清远姓郭的名人,前有清朝著名御史郭仪长,后有英籍艺术家郭南斯。今天的清远郭氏人,或安享晚年生活,或为社会发挥余热,他们在古老的住宅内书写着各自的故事。

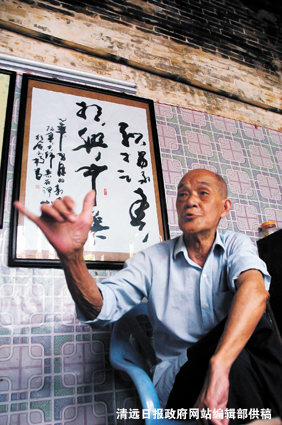

在下廓后街,我们见到了郭氏第22代、今年83岁高龄的郭赞浩。这位老人家回忆起小时候,那真是风光!在太公的支持下,他们上学不用自己掏钱,乃货真价实的“九年义务教育”,而且基本不愁吃穿。不过,郭赞浩赶上的是“免费读书”最后一班车了。因此,现年75岁的郭赞行当年读小学初中是自掏的腰包。不过,他一点也不觉得“不好彩”,“让太公管吃管喝管读书,那才容易养懒人呢!”他有点不屑地说。这位教书育人长达40多年的人民教师,是参与族谱编纂的编者之一。

在前往下廓街采访之前,我们找到一本厚厚的《郭氏族谱》,是1998年的“再版”。郭赞浩向我们展示了他收藏的“原版”族谱——这是一本几乎历经一个世纪的族谱,纸张旧得发黄、柔软脆弱,但整体保存完好,字迹清晰,是郭老的传家之宝。郭老静静地坐在石板凳上,小心翼翼地翻着书页。一代又一代郭氏人留下的文化遗产,在他手里沉甸甸的。

郭氏人的愿望

在下廓后街,有好几条笔直的麻石巷,那是清远郭氏祖祖辈辈生活留下的印记。一个正在家门口抽着烟的大妈,笑着跟我们打招呼、拉家常。如今,由于种种原因,巷子里不少老房子已经成了空巢。但这儿仍居住着不少郭氏后裔。住在平房里的老老少少,生活或许称不上多么光鲜,但远离车水马龙的喧嚣和快餐式的大城市节奏,那种纯净、安宁,又岂是高楼大厦里的人所能奢望的?

今天的郭氏,在清远仍享有一定的声誉。然而作为曾经威震一方的“大家族”,郭氏人今天却感到几分无奈。两个祠堂一个盖了学校,一个地基被占据,大家连个集体活动的空间都没有;关于先辈清朝御史郭仪长迁坟的补偿、新坟地的选择等,更令郭氏人苦恼并困惑,明年的清明节他们还能谨遵传统上山拜祭先祖吗?对先辈尽后辈的尊重与敬爱,郭氏人的愿望其实很简单。

咏春拳的繁荣

下廓,也有属于自己的繁荣。因着古朴的环境,适合传统文化的落脚。近年来,在南方家喻户晓的咏春拳在清远人气急升。在下廓后街一带,咏春拳武术馆如同雨后春笋般出现,我们随意走走,发现在下廓后街有三间咏春拳武术馆,多少人慕名袄囱上几招。郭家强习武30多年,是清远咏春拳的“祖师爷”,他于2003年12月28日,注册成立了“清远市咏春拳凤城武术馆”,并把下廓后街祠堂作为训练基地。虽然单纯从“做生意”的角度看,这个武术馆算是“养在深闺”,但“众人多识”,因为随着郭教练的知名度越来越高,向他学习拳术的本地人外地人几乎能踏破门槛,就连外国友人也不例外。

眼下,暑期已至。郭教练的咏春武术馆又迎来最热闹的时候了。