“英州人物开中古”,“向来此地着东坡”。英德古称英州,素有岭南古邑之称,拥有两千多年的建制史,是广东省历史文化名城。

英德历史名人荟萃,葛洪炼丹碧落洞,米芾任尉浛洭,苏东坡两过英州,张九龄、杨万里南游浈江,文天祥行舟英德,历代文人骚客在英德留下大量珍贵的诗词石刻。众乐亭、舍利塔、何公桥、文峰塔等遗址遗迹,更是见证了古人在英德的游踪。

英德是广东省国土面积最大的县级行政区,境内北江、滃江、连江三江汇聚,孕育了得天独厚的自然景观。其辖内国家森林公园面积达10.7万公顷,面积居全国同类国家森林公园之首,蕴藏着极为丰富的动植物资源。

英德还有10多万亩茶园,每年茶业产量居全省第一,英德红茶早已名闻天下,出口70多个国家和地区。盛产的英石,以其“漏、透、瘦、皱”的特点,早在宋朝就被列为朝廷贡品。

恰是这座蕴藏着古老神秘而丰富多彩文化资源的城,其自古而来重要的地理位置、独特的风土人情、闻名的物产文化和自然风光,铸就了英德作为省历史文化名城的深厚底蕴,也形成独具一格的地方物产文化品牌,一直散发着生生不息的活力。

古邑新风——

历史底蕴 三江交汇通衢地受历朝重视

英德是岭南古邑,有着悠久的历史。根据宝晶宫古河道的考古发现,该市史前文明可追溯到10万年以上,旧石器时代晚期,今英红镇云岭狮石山牛栏洞就有原始先民居住。

英德因何而得名?一说是因当地自古盛产英石有关,古有英州称谓。至南宋庆元元年(1195年),英州升为“英德府”后,该名字沿用至今。另有寓意盛产美玉恩德盛行的美好地方之说。

英德建制史始于汉元鼎六年(公元前111年),至今已有2100多年历史。在经历的春秋战国、秦汉、三国两晋南北朝至明清时期中,英德分别设立州、郡、府、路、县等各级建置。

由于该地属中原与岭南交融之咽喉要地,地处三江(北江、滃江、连江)交汇通衢之地,以丘陵地貌为主,水系发达,史上更有“粤北三关”之一设在今英德南郊连江口。因而英德自古就成为兵家必争之要地。秦末大将赵佗在英德设“万人城”。汉初在浈阳峡设置“洭浦关”,此后,该区历代均有官兵驻守。

正因位置重要,环境宜人,在不断的朝代变更和建置变化过程中,大批中原居民南迁,由此带来了中原先进的文化和生产力。

这些先进性生产力可从大镇铁屎塘、横石塘樟坑等冶炼遗址中出土的废铁渣、陶瓷片窥见一斑。而英德域内出土的大量铁器、青铜镜、陶具等大批文物,均印证了这座城市曾经的繁荣历史。

风俗民情 中原与岭南风俗文化交融集散地

历史上的英德,除春秋和秦汉之际的中原居民南迁至此外,明清时期,大批客家人也由闽迁徙而来。移民在此落地生根,繁衍生息,不仅使先进生产力和生产技术迅速推广,也使该地成为中原文化与岭南文化交融的重要通衢与集散地。

在英德现有的110多万人口中,八成以上为客家族群,同时有少数瑶族生息的区域,另外小部分为广府文化、潮汕文化群体,形成了与广州、清远、佛冈以广府民系为主流区域毗邻的最大客邑,客家文化与特色鲜明突出。客家围屋、牌坊、碑刻等犹存的历史文物,见证了这座以客家文化为代表的粤北地域文化集大成者的独特文化内涵。

文化交融下的结晶,便是在民间形成的文化自觉和风俗信仰:对曹主娘娘、西河峒主、舍人公等民间神明的崇拜,已成为英德民众的一种公认的文化信仰;“十点梅花”锣鼓乐、闹花灯等富有特色的民间舞蹈音乐和仪式,已成为当地不可或缺的民俗;别具一格的渔民、瑶民风情习俗,南山、盲仔峡等民间传说和客家山歌,印证了这方水土的独特文化和朴质的风土人情。

而秀丽奇特的自然风光,独特神秘的文化气息,英德自古吸引了大批文人墨客留恋于此,归隐作诗、题词写曲、摩崖石刻……丰富的人文史料,给这座城市的文化宝库增添了熠熠光彩。

如唐代张九龄的《浈阳峡诗》、北宋文学家苏东坡的《碧落洞诗》、北宋书法家米芾的《望夫岗》的题名和诗刻,宋代石汝砺的《圣寿禅寺水车记》、李修的《英州众乐亭记》等诗文,均成为研究英德悠久文化的珍贵遗产,丰富了英德文化的宝库。

独特文化 “英红”与“英石”并举历史品牌

在各种文化碰撞下,结合当地的山水特色,英德形成了独有的特色文化。这其中以“其味极佳”的产茶文化,“收藏欣赏悦心”的英石文化最有谈资。

英德农业作物以水稻为主,旱地作物多样,经济作物以茶叶著称,当地种植茶叶历史悠久,唐朝时已见规模,南山摩崖石刻上就有记载。据史料记载,明代以前,英德便成为当时广东省11个产茶县之一,到了鸦片战争后是广东84个产茶县之一。可见英德植茶和产茶的历史。

众多茶叶中,英德尤以红茶自豪,被誉为中国红茶之乡,而“英红”也成为中国五大红茶之一,并成为英国皇室下午茶的御品。而广东省茶科所目前就设在英德的英红镇。

中国是茶的故乡,也是茶文化的发祥地。茶是中华民族的举国之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代,普及于明清。茶树的起源至少有六七万年的历史,茶被发现和利用,也有四五千年的历史。当今世界上种茶、制茶、饮茶、品茶与茶文化的习惯,都是由中国直接或间接传播出去的。

英德茶业的重焕生机

英德被称为“中国红茶之乡”,它的种茶历史悠久,茶文化的形成与发展可谓源远流长,其发展的轨迹可追溯到距今1200多年前的唐朝,明代以前便成为当时广东省11个产茶县之一。

英德红茶从1959年研制成功伊始,曾经盛极一时。1963年,英国女皇在盛大的宴会上,用英德红茶FOP招待贵宾,并对其高度称赞和推崇。此后,英德每年生产4000余吨红碎茶,远销到西欧、北美、大洋洲以及中东等70多个国家和地区,闻名中外,享誉世界,并成为中国出口红碎茶第二套标准样的重要支柱。

然而,从20世纪90年代中期开始,英德红茶整个产业逐步消靡,到21世纪初全市茶园面积不足2万亩,茶叶年总产量不足三万担,这个昔日光芒四射的茶区,变得黯然失色,令人为之惋惜和痛心。

英德毕竟是个人杰地灵的地方,经过几次阵痛之后,人们开始觉醒。近几年,随着红茶文化的传播以及政府的产业扶持政策实施,英德红茶再度焕发盎然生机。2008年9月9日,英德市委市政府颁发了《英德市扶持奖励农业产业化发展暂行办法》,大力扶持种茶、育苗,极大限度地调动了农户和企业的积极性。2013年3月20日,清远市政府印发了《清远市加快茶叶产业发展实施方案》,规划用十年时间,在全市建设现代化标准化茶园20万亩。

英红的春天来临了,一些外资企业及大财团也纷至沓来,投资开发新茶园,建立英红品牌。中国红茶之乡——英德正迎来茶叶大发展的第二个春天。

古老茶区的新茶王

传说明朝时期,英德石牯塘镇石小村发现一棵长得枝繁叶茂的大茶树,村民用其茶果在村里广泛地种植,并逐渐养成了喝茶的习惯,村民们普遍健康、长寿,这棵茶树也成为远近闻名的大茶王。

到了近代,1969年,位于石小村附近的石牯塘茶场尧西茶队在植茶时发现一株生长态势独特的茶树:分枝低矮而有序,条枝壮密而均匀,叶层茂密,树幅为126厘米×86厘米,长势喜人。茶场把这株茶作为定向培育。到1987年,这棵茶树已培育成为一株闻名遐迩的“茶树王”,慕名参观者络绎不绝。到90年代末,“茶树王”这株远近闻名的大茶王被卖给了个体老板,因移植栽培不当而“王者陨落”。

2012年,石小村老茶农合作社的茶人曹召初发现他家的茶园里有一株大茶树,邀请了多位茶叶专家到现场勘察、研究、讨论保育方法。这株茶树是1965年种植,属云南大叶种群体,现时直径5米,发现时由于多年没修剪,长成蘑菇型,且顶端长势太强,周边蓬面已无力扩展,须要压顶,修剪杂枝,开沟施肥。并令人用花生麸、菜籽饼等有机肥结合沤制肥料,在离最大冠面外15厘米处开深坑填埋。经过精心培育,这株新茶王现已呈现另一番景象,有望长势超过原来那株老茶王。

茶文化的传播

中国茶文化源远流长、博大精深。中国茶文化是茶与文化的有机融合,是茶艺与茶道精神的结合,是茶在中国精神文化的体现,是中国传统优秀文化的重要组成部分,与佛、道、儒文化高度密切关联。

现代的中国茶文化处于传承相对匮乏的阶段。2013年,中国的茶叶总产量达到193万吨,茶叶农业总产值首次突破千亿元,中国俨然已成为世界上最大的产茶国和茶叶消费国。茶叶经济迎来了巨大的复苏与发展,而茶文化却未得到相应的继承与发扬。现代茶业圈子的主流,更多仍只是围绕“茶”做边缘、形式的工作,聚焦在茶的修饰性生产与销售上,鲜有触及茶业的灵魂——文化。现代社会,传统的茶品饮方式已成非主流,茶文化更是远离普罗大众。古中国,全民普遍饮茶,甚至达到“人家不可一日无”的程度,茶艺、茶道的修行备受推崇。而被绫罗满目饮品包裹的现代,茶普遍被加工成饮料,饮茶普遍被认为是中老年人才应有的生活习惯,或者是商务洽谈、娱乐消遣的辅助项目。

茶为国饮,茶文化要实现代代传承,需要关注对新生代的启蒙教育。目前,英德品无界茶业有限公司与英德市职业技术学校联合开设了公益性的茶艺兴趣班,并针对小学生免费推出了茶苗社活动。这种主动传播茶文化的行为,既激发了即将步入社会就业的青少年一代对茶文化的认同,也为儿童一代播下了茶文化爱好的种子,更是企业对社会对大众一种良好的感恩与回馈。

茶文化的传承需要更多为茶者的主动传播。

产茶文化和饮茶文化并举之下,当地还衍生出一个家喻户晓的“擂茶粥”的饮食文化,而至今仍闻名于广东各地的徐其修凉茶,也是出自英德的品牌。

此外,饮食方面,英德黄花、九龙豆腐也因当地独特的水质而形成了一方饮食特色,其制作工艺亦为后人世代相传。

比“英红”历史更为久远的是英石文化。地处石灰岩地带的英德,盛产中国四大名石之一的英石,也是始拓地。英石因其独特的“外形”在中国奇石界独树一帜,被誉为中国四大园林名石之一。

英石早在北宋年间就被列为皇家贡品,北宋书法家米芾痴迷英石,他在英德浛洭县任县尉时,以赏石为乐,他创立了一套英石相石理论,即长期被后世沿用的“瘦、漏、皱、透”4字诀。元代英石成为文人雅士“文房四玩”之一,千百年来备受人们推崇。而英石文化发展至今,已集合艺术、时空、产业特征于一体的特点,成为英德文化品牌的一个标志。

目前,英德红茶与英石已成为英德的两大历史著名品牌,潜在市场价值与文化价值巨大,具有珍贵的生态型发展资源。

光影美景 田园风光、温泉养生,相得益彰

英德已成为摄影家的天堂,摄影发烧友们对英德有着特殊的感情,“把快乐摄影进行到底”,跋山涉水,探境于山顶、于山脚、于湖边、于江面,朝拍峰林田园日出,暮影山峰湖泊日落,用镜头定格动人一刻,摄下英州大地优美的神韵,充分呈现出英德生活之美、大地之美,亦真,亦纯。

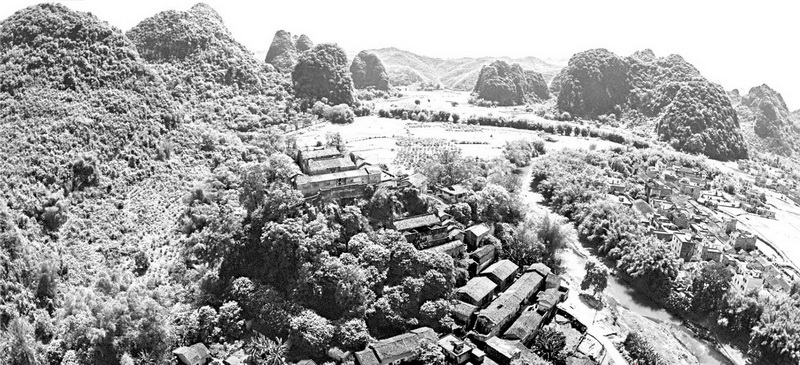

英西峰林:“飞借桂林山,漓江换明迳,游廊迎奇景,簪峰镇九龙”,被称之为“南天第一峰林风光”的英西峰林,是广东最长的峰林走廊。千姿百态的山峰,神秘莫测的岩洞,嶙峋怪异的岩石,变化无穷的云海,穿绕其间的溪流,加上乡土风情的点缀和雨雾天象的巧合,构成了一幅幅山水田园风光画,风光绮丽,景致醉人。

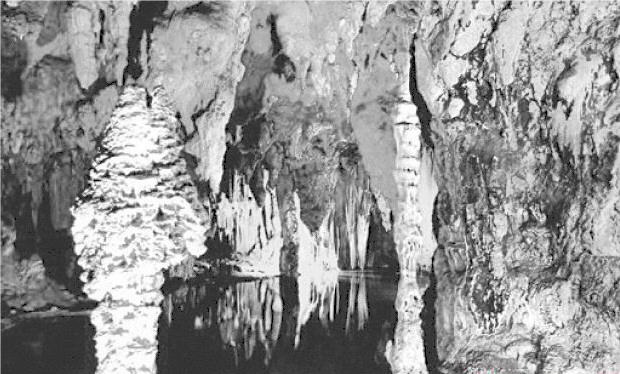

英德温泉旅游资源达10多处,现开放的有3家,其中一家为国家AAAA级景区,集温泉养生、观光旅游、休闲度假、商务活动为一体,是广东省首家以自然溶洞生态景观为主题的温泉度假区。温泉水富含钙、锌、铁、钠等五十多种对人体有益的微量元素和矿物质,是三大医疗性热矿泉之一。

“吃货”天堂 农家菜、客家菜,菜菜皆美味

英德的客家人约占总人口的70%,可谓是客家人的故乡。以英德农副产品及农家家禽为原材料,烹制出口味浓郁的菜肴,如九龙山水豆腐宴、风味农家猪手、蜜汁猪舌、风味烧鸭、肉丸、农家土鸡汤、连江狗肉以及沙河粉、东乡蒸肉、望埠腐竹等乡土农家菜,包括独具特色的客家美食。

九大簋是英德客家人的传统盛宴。客家人称“九大簋”为“九子碟”,寓意“九子登科”、“长长久久”。在不同的地方九大簋的九道菜也有所不同。例如:乳猪并盘或金猪成盘(或红烧乳鸽)、发菜扒鸭或发菜蚝豉、豉汁蟠龙蟮(或蒜子焖大蟮)、蜜饯(或白灼)大虾或白切鸡(或豉油鸡)、酥炸或清蒸鲜蚝(或带子)、香芋扣肉(或果仁鸡丁)、清蒸海鲜鱼、时菜炒杂及瑶柱粟米羹。

擂茶粥是英德市中西部农村最受欢迎的粥之一,几乎到了“不可食无粥”(擂茶粥)的境地。据考,擂茶粥有许多功用,主要是生津止渴,提神醒脑,消暑消滞,减肥健身。到英西农村,逢年过节或亲友到来,擂茶粥是当地村民招待客人的高级食品,正餐之前通常是先吃一顿擂茶粥,叫做“半餐”。顾名思义,擂茶粥是将山茶叶磨成粉末,再用粥调和的一种粥,但选料及制作非常讲究,除了选用花生、芝麻之外,还有薄荷、生姜、生葱等,视各人口味而定。

英德历史名人荟萃,葛洪炼丹碧落洞,米芾任尉浛洭,苏东坡两过英州,张九龄、杨万里南游浈江,文天祥行舟英德,历代文人骚客在英德留下大量珍贵的诗词石刻。众乐亭、舍利塔、何公桥、文峰塔等遗址遗迹,更是见证了古人在英德的游踪。

英德是广东省国土面积最大的县级行政区,境内北江、滃江、连江三江汇聚,孕育了得天独厚的自然景观。其辖内国家森林公园面积达10.7万公顷,面积居全国同类国家森林公园之首,蕴藏着极为丰富的动植物资源。

英德还有10多万亩茶园,每年茶业产量居全省第一,英德红茶早已名闻天下,出口70多个国家和地区。盛产的英石,以其“漏、透、瘦、皱”的特点,早在宋朝就被列为朝廷贡品。

恰是这座蕴藏着古老神秘而丰富多彩文化资源的城,其自古而来重要的地理位置、独特的风土人情、闻名的物产文化和自然风光,铸就了英德作为省历史文化名城的深厚底蕴,也形成独具一格的地方物产文化品牌,一直散发着生生不息的活力。

古邑新风——

历史底蕴 三江交汇通衢地受历朝重视

英德是岭南古邑,有着悠久的历史。根据宝晶宫古河道的考古发现,该市史前文明可追溯到10万年以上,旧石器时代晚期,今英红镇云岭狮石山牛栏洞就有原始先民居住。

英德因何而得名?一说是因当地自古盛产英石有关,古有英州称谓。至南宋庆元元年(1195年),英州升为“英德府”后,该名字沿用至今。另有寓意盛产美玉恩德盛行的美好地方之说。

英德建制史始于汉元鼎六年(公元前111年),至今已有2100多年历史。在经历的春秋战国、秦汉、三国两晋南北朝至明清时期中,英德分别设立州、郡、府、路、县等各级建置。

由于该地属中原与岭南交融之咽喉要地,地处三江(北江、滃江、连江)交汇通衢之地,以丘陵地貌为主,水系发达,史上更有“粤北三关”之一设在今英德南郊连江口。因而英德自古就成为兵家必争之要地。秦末大将赵佗在英德设“万人城”。汉初在浈阳峡设置“洭浦关”,此后,该区历代均有官兵驻守。

正因位置重要,环境宜人,在不断的朝代变更和建置变化过程中,大批中原居民南迁,由此带来了中原先进的文化和生产力。

这些先进性生产力可从大镇铁屎塘、横石塘樟坑等冶炼遗址中出土的废铁渣、陶瓷片窥见一斑。而英德域内出土的大量铁器、青铜镜、陶具等大批文物,均印证了这座城市曾经的繁荣历史。

风俗民情 中原与岭南风俗文化交融集散地

历史上的英德,除春秋和秦汉之际的中原居民南迁至此外,明清时期,大批客家人也由闽迁徙而来。移民在此落地生根,繁衍生息,不仅使先进生产力和生产技术迅速推广,也使该地成为中原文化与岭南文化交融的重要通衢与集散地。

在英德现有的110多万人口中,八成以上为客家族群,同时有少数瑶族生息的区域,另外小部分为广府文化、潮汕文化群体,形成了与广州、清远、佛冈以广府民系为主流区域毗邻的最大客邑,客家文化与特色鲜明突出。客家围屋、牌坊、碑刻等犹存的历史文物,见证了这座以客家文化为代表的粤北地域文化集大成者的独特文化内涵。

文化交融下的结晶,便是在民间形成的文化自觉和风俗信仰:对曹主娘娘、西河峒主、舍人公等民间神明的崇拜,已成为英德民众的一种公认的文化信仰;“十点梅花”锣鼓乐、闹花灯等富有特色的民间舞蹈音乐和仪式,已成为当地不可或缺的民俗;别具一格的渔民、瑶民风情习俗,南山、盲仔峡等民间传说和客家山歌,印证了这方水土的独特文化和朴质的风土人情。

而秀丽奇特的自然风光,独特神秘的文化气息,英德自古吸引了大批文人墨客留恋于此,归隐作诗、题词写曲、摩崖石刻……丰富的人文史料,给这座城市的文化宝库增添了熠熠光彩。

如唐代张九龄的《浈阳峡诗》、北宋文学家苏东坡的《碧落洞诗》、北宋书法家米芾的《望夫岗》的题名和诗刻,宋代石汝砺的《圣寿禅寺水车记》、李修的《英州众乐亭记》等诗文,均成为研究英德悠久文化的珍贵遗产,丰富了英德文化的宝库。

独特文化 “英红”与“英石”并举历史品牌

在各种文化碰撞下,结合当地的山水特色,英德形成了独有的特色文化。这其中以“其味极佳”的产茶文化,“收藏欣赏悦心”的英石文化最有谈资。

英德农业作物以水稻为主,旱地作物多样,经济作物以茶叶著称,当地种植茶叶历史悠久,唐朝时已见规模,南山摩崖石刻上就有记载。据史料记载,明代以前,英德便成为当时广东省11个产茶县之一,到了鸦片战争后是广东84个产茶县之一。可见英德植茶和产茶的历史。

众多茶叶中,英德尤以红茶自豪,被誉为中国红茶之乡,而“英红”也成为中国五大红茶之一,并成为英国皇室下午茶的御品。而广东省茶科所目前就设在英德的英红镇。

中国是茶的故乡,也是茶文化的发祥地。茶是中华民族的举国之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代,普及于明清。茶树的起源至少有六七万年的历史,茶被发现和利用,也有四五千年的历史。当今世界上种茶、制茶、饮茶、品茶与茶文化的习惯,都是由中国直接或间接传播出去的。

英德茶业的重焕生机

英德被称为“中国红茶之乡”,它的种茶历史悠久,茶文化的形成与发展可谓源远流长,其发展的轨迹可追溯到距今1200多年前的唐朝,明代以前便成为当时广东省11个产茶县之一。

英德红茶从1959年研制成功伊始,曾经盛极一时。1963年,英国女皇在盛大的宴会上,用英德红茶FOP招待贵宾,并对其高度称赞和推崇。此后,英德每年生产4000余吨红碎茶,远销到西欧、北美、大洋洲以及中东等70多个国家和地区,闻名中外,享誉世界,并成为中国出口红碎茶第二套标准样的重要支柱。

然而,从20世纪90年代中期开始,英德红茶整个产业逐步消靡,到21世纪初全市茶园面积不足2万亩,茶叶年总产量不足三万担,这个昔日光芒四射的茶区,变得黯然失色,令人为之惋惜和痛心。

英德毕竟是个人杰地灵的地方,经过几次阵痛之后,人们开始觉醒。近几年,随着红茶文化的传播以及政府的产业扶持政策实施,英德红茶再度焕发盎然生机。2008年9月9日,英德市委市政府颁发了《英德市扶持奖励农业产业化发展暂行办法》,大力扶持种茶、育苗,极大限度地调动了农户和企业的积极性。2013年3月20日,清远市政府印发了《清远市加快茶叶产业发展实施方案》,规划用十年时间,在全市建设现代化标准化茶园20万亩。

英红的春天来临了,一些外资企业及大财团也纷至沓来,投资开发新茶园,建立英红品牌。中国红茶之乡——英德正迎来茶叶大发展的第二个春天。

古老茶区的新茶王

传说明朝时期,英德石牯塘镇石小村发现一棵长得枝繁叶茂的大茶树,村民用其茶果在村里广泛地种植,并逐渐养成了喝茶的习惯,村民们普遍健康、长寿,这棵茶树也成为远近闻名的大茶王。

到了近代,1969年,位于石小村附近的石牯塘茶场尧西茶队在植茶时发现一株生长态势独特的茶树:分枝低矮而有序,条枝壮密而均匀,叶层茂密,树幅为126厘米×86厘米,长势喜人。茶场把这株茶作为定向培育。到1987年,这棵茶树已培育成为一株闻名遐迩的“茶树王”,慕名参观者络绎不绝。到90年代末,“茶树王”这株远近闻名的大茶王被卖给了个体老板,因移植栽培不当而“王者陨落”。

2012年,石小村老茶农合作社的茶人曹召初发现他家的茶园里有一株大茶树,邀请了多位茶叶专家到现场勘察、研究、讨论保育方法。这株茶树是1965年种植,属云南大叶种群体,现时直径5米,发现时由于多年没修剪,长成蘑菇型,且顶端长势太强,周边蓬面已无力扩展,须要压顶,修剪杂枝,开沟施肥。并令人用花生麸、菜籽饼等有机肥结合沤制肥料,在离最大冠面外15厘米处开深坑填埋。经过精心培育,这株新茶王现已呈现另一番景象,有望长势超过原来那株老茶王。

茶文化的传播

中国茶文化源远流长、博大精深。中国茶文化是茶与文化的有机融合,是茶艺与茶道精神的结合,是茶在中国精神文化的体现,是中国传统优秀文化的重要组成部分,与佛、道、儒文化高度密切关联。

现代的中国茶文化处于传承相对匮乏的阶段。2013年,中国的茶叶总产量达到193万吨,茶叶农业总产值首次突破千亿元,中国俨然已成为世界上最大的产茶国和茶叶消费国。茶叶经济迎来了巨大的复苏与发展,而茶文化却未得到相应的继承与发扬。现代茶业圈子的主流,更多仍只是围绕“茶”做边缘、形式的工作,聚焦在茶的修饰性生产与销售上,鲜有触及茶业的灵魂——文化。现代社会,传统的茶品饮方式已成非主流,茶文化更是远离普罗大众。古中国,全民普遍饮茶,甚至达到“人家不可一日无”的程度,茶艺、茶道的修行备受推崇。而被绫罗满目饮品包裹的现代,茶普遍被加工成饮料,饮茶普遍被认为是中老年人才应有的生活习惯,或者是商务洽谈、娱乐消遣的辅助项目。

茶为国饮,茶文化要实现代代传承,需要关注对新生代的启蒙教育。目前,英德品无界茶业有限公司与英德市职业技术学校联合开设了公益性的茶艺兴趣班,并针对小学生免费推出了茶苗社活动。这种主动传播茶文化的行为,既激发了即将步入社会就业的青少年一代对茶文化的认同,也为儿童一代播下了茶文化爱好的种子,更是企业对社会对大众一种良好的感恩与回馈。

茶文化的传承需要更多为茶者的主动传播。

产茶文化和饮茶文化并举之下,当地还衍生出一个家喻户晓的“擂茶粥”的饮食文化,而至今仍闻名于广东各地的徐其修凉茶,也是出自英德的品牌。

此外,饮食方面,英德黄花、九龙豆腐也因当地独特的水质而形成了一方饮食特色,其制作工艺亦为后人世代相传。

比“英红”历史更为久远的是英石文化。地处石灰岩地带的英德,盛产中国四大名石之一的英石,也是始拓地。英石因其独特的“外形”在中国奇石界独树一帜,被誉为中国四大园林名石之一。

英石早在北宋年间就被列为皇家贡品,北宋书法家米芾痴迷英石,他在英德浛洭县任县尉时,以赏石为乐,他创立了一套英石相石理论,即长期被后世沿用的“瘦、漏、皱、透”4字诀。元代英石成为文人雅士“文房四玩”之一,千百年来备受人们推崇。而英石文化发展至今,已集合艺术、时空、产业特征于一体的特点,成为英德文化品牌的一个标志。

目前,英德红茶与英石已成为英德的两大历史著名品牌,潜在市场价值与文化价值巨大,具有珍贵的生态型发展资源。

光影美景 田园风光、温泉养生,相得益彰

英德已成为摄影家的天堂,摄影发烧友们对英德有着特殊的感情,“把快乐摄影进行到底”,跋山涉水,探境于山顶、于山脚、于湖边、于江面,朝拍峰林田园日出,暮影山峰湖泊日落,用镜头定格动人一刻,摄下英州大地优美的神韵,充分呈现出英德生活之美、大地之美,亦真,亦纯。

英西峰林:“飞借桂林山,漓江换明迳,游廊迎奇景,簪峰镇九龙”,被称之为“南天第一峰林风光”的英西峰林,是广东最长的峰林走廊。千姿百态的山峰,神秘莫测的岩洞,嶙峋怪异的岩石,变化无穷的云海,穿绕其间的溪流,加上乡土风情的点缀和雨雾天象的巧合,构成了一幅幅山水田园风光画,风光绮丽,景致醉人。

英德温泉旅游资源达10多处,现开放的有3家,其中一家为国家AAAA级景区,集温泉养生、观光旅游、休闲度假、商务活动为一体,是广东省首家以自然溶洞生态景观为主题的温泉度假区。温泉水富含钙、锌、铁、钠等五十多种对人体有益的微量元素和矿物质,是三大医疗性热矿泉之一。

“吃货”天堂 农家菜、客家菜,菜菜皆美味

英德的客家人约占总人口的70%,可谓是客家人的故乡。以英德农副产品及农家家禽为原材料,烹制出口味浓郁的菜肴,如九龙山水豆腐宴、风味农家猪手、蜜汁猪舌、风味烧鸭、肉丸、农家土鸡汤、连江狗肉以及沙河粉、东乡蒸肉、望埠腐竹等乡土农家菜,包括独具特色的客家美食。

九大簋是英德客家人的传统盛宴。客家人称“九大簋”为“九子碟”,寓意“九子登科”、“长长久久”。在不同的地方九大簋的九道菜也有所不同。例如:乳猪并盘或金猪成盘(或红烧乳鸽)、发菜扒鸭或发菜蚝豉、豉汁蟠龙蟮(或蒜子焖大蟮)、蜜饯(或白灼)大虾或白切鸡(或豉油鸡)、酥炸或清蒸鲜蚝(或带子)、香芋扣肉(或果仁鸡丁)、清蒸海鲜鱼、时菜炒杂及瑶柱粟米羹。

擂茶粥是英德市中西部农村最受欢迎的粥之一,几乎到了“不可食无粥”(擂茶粥)的境地。据考,擂茶粥有许多功用,主要是生津止渴,提神醒脑,消暑消滞,减肥健身。到英西农村,逢年过节或亲友到来,擂茶粥是当地村民招待客人的高级食品,正餐之前通常是先吃一顿擂茶粥,叫做“半餐”。顾名思义,擂茶粥是将山茶叶磨成粉末,再用粥调和的一种粥,但选料及制作非常讲究,除了选用花生、芝麻之外,还有薄荷、生姜、生葱等,视各人口味而定。

扫一扫在手机打开当前页