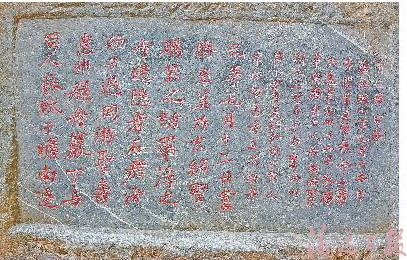

苏轼·何公桥铭

天壤之间,水居其多。人之往来,如鹈在河。顺水而行,云驰鸟疾。维水之利,千里咫尺。乱流而涉,过膝则止。维水之害,咫尺千里。沔彼滥觞,蛙跳儵游。溢而怀山,宰禹所忧。岂无一木,支此大坏。舞于盘涡,冰折雷解。坐使此邦,画为两州。鸡犬相闻,胡越莫救。允毅何公,甚勇於仁。始作石梁,其艰其勤。将作复止,更此百难。公心如铁,非石则坚。公以身先,民以悦使。老壮负石,如负其子。疏为玉虹,隐为金堤。直栏横槛,百贾所栖。我来与公,同载而出。讙呼填道,抱其马足。我叹而言,视此滔滔。未见刚者,孰为此桥。愿公千岁,与桥寿考。持节复来,以慰父老。如朱仲卿,食于桐乡。我作铭诗,子孙不忘。

苏轼·碧落洞诗

槎牙乱峰合,晃荡绝壁横。遥知紫翠间,古来仙释并。阳崖谢朝日,高处连玉京。阴谷叩白月,梦中游化城。果然石门开,中有银河倾。幽龛入窈窕,列户穿虚明。泉流下珠诽,乳盖交缦缨。我行畏人知,恐为仙者迎。小语辄响答,空山自雷惊。策杖归去来,冶具烦方平。

宋代文坛巨子苏轼曾与千年古邑英德有着深厚的渊源,差点成了当时英德的父母官;在英德的这片土地上,苏轼留下了让人寻味的文化记忆;探寻这一段渐行渐远的人文历史,重温回放与苏轼有关的文化元素,那些题记,那些诗歌,那些故事及传说,仿佛穿越时空界限,历久弥新,绽放异彩。

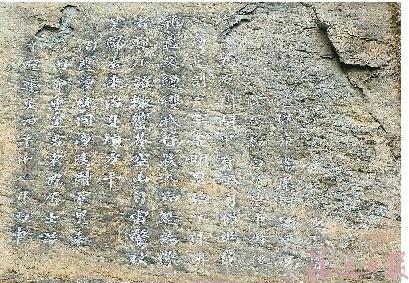

○题留南山

南山,广东省第一批重点文物保护单位,位于英德市区南郊二公里处,屹立于北江河畔,地势险要,风光秀丽,相传舜帝南狩至此,曾率宫廷乐队登上最高峰,奏《望娥》之曲,唱《薰风》之词。苏轼题名刻在南山睎旸岛西约6米处,原刻在古代已毁。南宋绍兴七年(公元1137年),黎阳李訚宰真阳,复命工磨崖按原样重刻,清江傅雱作跋对这一经过作了记载。苏轼题刻宽28厘米,高33厘米,从左至右竖书,楷体阴刻。题刻在1969年南山建木柴场时被炸毁。1990年根据广东省博物馆研究员朱非素于1961年所拓的拓片重刻。内容是:“蜀人苏轼子瞻南迁惠州舣舟岩下与幼子过同游圣寿寺遇隐者石君汝砺器之话罗浮之胜至莫乃去绍圣元年(公元1094年)九月十二日书。”据《英德县志》记载:苏轼题刻中的“石君汝砺”,石汝砺,子介夫,号碧落子,浈阳(今英德)人,宋代理学家,精通五经,尤深于易,尝进所著易解图,为王安石所抑,后隐居南山圣寿禅寺讲解易经。在苏轼题刻后,清江傅雩作了题跋,题跋宽24厘米,高11厘米,楷体阴刻:“东坡移惠过真阳舣舟岸下当留墨迹于南山邦人刻之石壁中更毁訾为好事者磨去土人希赐尚宝其遗墨后四十三年黎阳李訚宰真阳循命工磨崖绍兴七年(公元1137年)九月十二日清江傅雩跋。”

○诗写碧落洞

碧落洞在英德市南郊七公里处,紧邻宝晶宫,是颇具特色的“穿洞”,洞中有河,穿洞而过;洞旁有洞,直通山顶。该洞被道教高人视为难得的洞天福地,自唐以来,历代名人骚客于此或炼丹斋醮或修身养性,或吟哦于峰峦之上,或流连于清溪之旁,使碧落洞充满神秘色彩和丰富的文化内涵。1989年被列为广东省第三批重点文物保护单位。苏轼描写碧落洞的诗歌全文如下:槎牙乱峰合,晃荡绝壁横。

遥知紫翠间,古来仙释并。

阳崖谢朝日,高处连玉京。

阴谷叩白月,梦中游化城。

果然石门开,中有银河倾。

幽龛入窈窕,列户穿虚明。

泉流下珠诽,乳盖交缦缨。

我行畏人知,恐为仙者迎。

小语辄响答,空山自雷惊。

策杖归去来,冶具烦方平。

○英德何公桥

何公坑位于英德市区城南,何公坑有一座建于宋代的石桥叫何公桥,是英德目前保存最完整的古桥。

据载,英德宋代时称英州,在英州城中,有一条鹅公河将县城一分而二,前人以木板架桥接连两岸,方便往返,但每每被洪水冲毁,百姓来往非常不便。

北宋元符三年(公元1100年),时任英州郡守的何智甫(建安人)重路桥建设,体恤民情,牵头带领群众修建石桥,解决了周围百姓“过桥难”问题。何公桥长30多米,宽5米,为双拱式结构,每拱跨度约8米。整座桥全部用石灰石条叠砌而成,桥身稳固,桥面平整,造型流畅。桥面有2行共8对铁片镶嵌入石缝里,每片均有2个小孔,据调查是用来绑扎铁链,保护和方便行人。桥的两面有阴刻楷体“何公桥”三个大字,至今仍清晰可见。

石桥建成后,适逢北宋著名文学大家苏东坡遇大赦,在被贬岭南七年后受皇帝旨意北归,路过英州。史料记载,宋哲宗绍圣元年(公元1094年)4月,苏东坡以讥斥先朝的罪名被贬英州(未到任),8月再贬惠州,三年后又谪至海南儋州。宋哲宗元符三年(公元1100年)5月适值大赦,同年7月迁廉州(今广西合浦)。同年11月,苏东坡从广州乘舟北归,获得朝旨,官复朝奉郎,提举赴四川成都任职,路过英州。“剑关西望七千里,乘兴真为玉局游”(《东坡后集》卷七)就是指这一任命。当时,英州郡守何智甫邀请苏东坡参观石桥,欲索文以记。当六十七岁高龄的苏东坡来到石桥时,见桥上人来人往,熙熙攘攘,热闹非凡,联系自身又一次苦尽甘来的经历,不由心情大悦。他详细询问了建桥的有关情况后,深受感动,欣然命笔,写下了传诵一时的四言长诗《何公桥铭》(见主图配诗),对何智甫这一德政热烈歌颂。

这首诗是苏轼在去世前半年写的,仍然洋溢着他对民间疾苦的深切关心。苏东坡将此桥称作“何公桥”,体现了他对何智甫的尊敬,“公以身先,民以悦使”,既热情赞美此桥,又委婉含蓄地张扬了何智甫的这一德政———对民间疾苦的关怀。“疏为玉虹,隐为金堤”写出了石桥的形式美、结构美。因之人们便称这座桥为何公桥,溪坑亦由鹅公坑易名何公坑。一条溪流、一座桥梁,因苏轼的一首诗而易名,与潮州的一条江、一座山因韩愈而易名道理一样。

1985年该桥列入英德市(县)文物保护单位。

苏轼与英石的故事

之一:仇池石的故事

北宋治平四年(公元1067年)苏轼任杨知州。有一天,他的表弟程德儒送来一绿一白两件英石,尺把见方,但透漏峭峙,清远幽深,仙境一般。苏轼非常中意这两件英石,把玩抚摸不止,浮想联翩,忽然想起了不久前曾经做的一个美梦:在一个美不胜收的山水之中有一官府,挂着“仇池”招牌。苏轼住入此地,乐哉,悠哉。梦后与朋友说及此事,他的朋友说这仙境是道教十六洞天之一的小有洞天。于是苏东坡马上忆起《秦州杂谈》中“万古仇池穴,潜通小有天”的佳句。触景生情,苏轼把这梦一般的美名赐给了眼前心爱的两件英石,并为之作序题诗:至扬州,获二石。其一,绿色。冈峦迤逦,有穴达于背,其一,玉白可鉴。渍以盆水,置几案间。忽忆在颍州日,梦人请住一官府,榜曰仇池。觉而诵杜子美诗曰:“万古仇池穴,潜通小有天。”乃戏作小诗,为僚友一笑:梦时良是觉时非,汲水埋盆故自痴。但见玉峰横太白,便从鸟道绝峨眉。秋风与作烟云意,晓日令涵草木姿。一点空明是何处,老人真欲住仇池。

苏轼对这两件英石的钟爱已从诗中溢于言表,殊知过了不久,当朝权贵驸马都尉王晋卿竟向苏轼提出要借仇池观赏,无形中给苏出了道大难题。苏轼实知王驸马表面说借,内心是要占为己有。于是赠给驸马一首诗,说明自己的英石来自遥远的岭南珠江边的英德,十分珍爱,舍不得借出。可是苏轼毕竟不敢得罪王驸马,连诗带石送给了他。

王驸马得仇池后喜欢极了,写诗给苏轼表明要占有仇池石。这可把苏轼气坏了,但又无可奈何,便大胆提出要王驸马将珍藏的唐代《二马图》来交换。诗曰:“君如许相易,是亦我所欲“。王驸马当然不肯以自己心爱的《二马图》做交换。一时间他们俩的事在朋友间闹得沸沸扬扬,有的朋友说干脆你们俩的东西都不要了,给我算了;有的朋友说,干脆大家都不要想要,画烧了它,石碎了它。

闹得不可开交的情况下,苏轼再一次写诗给王驸马,诗曰:“……盆山不可隐,画马无由牧。聊将置庭宇,何必弃沟渎。焚宝真爱宝,碎玉未忘玉。……”王驸马居心不良但也理屈词穷,最后不得不将仇池石归还原主。这场弄得朝野沸扬,无人不晓的石画“官司”宣告结束。

之二:苏轼遗憾“九华石”

“九华”又称“壶中九华”,是一件历史名石,产于广东英德,规格28×36×25(cm)。此石已流入美国。九华石有一段与苏东坡鲜为人知的故事。宋哲宗时,苏轼任礼部侍郎,被诬所作诏令“讥斥先朝”而贬英州。当时英州开采的英石要进贡朝廷,苏轼到英州才第二天就在烟雨楼附近奇石店发现一件英石精品“壶中九华”,这件奇石五峰朝天,高低错落有致,不同指向,活像九华山而得名。当时苏轼就想买它下来,可是朝廷追旨即到,再贬惠州,便没有心思去考虑了。苏轼贬惠州时间不长,再一次被贬到了天涯海角的琼州,这期间苏东坡日夜想着那件一见钟情的“九华”,便以“壶中九华”为题写诗赞美九华石平滑光洁,山顶入云,天地流液,一处净景,没有悲伤。并通过诗歌表明这件当时很想以一百两白银买下来,要不是继续南迁,定成现实。宋徽宗登基后凡以前被贬的老臣都下诏北归,苏轼接旨还朝时刚好头尾八年。当他再次经过英州时,恰逢英州郡守何智甫建好城内一座石桥,何隧向苏求文记桥。桥铭写好之后,苏轼要何公陪着去看看八年前到过那间石店,谁知“九华”早已被人买去。苏轼显得相当无奈,便又吟诗一首表明他八年来念念不忘“壶中九华”,其中“尤物已随清梦断”之句流露出苏的无奈心情。