“山似琼岛云似海,水如瑶玉江如带。人间常云桂林好,只缘未到阳山来。”现代著名诗人陈列的诗句道出了阳山独特的意境:自然造化造就了丽山秀水,古老文化酝酿出淳厚的民风人情。

阳山之名,由来已久。战国地图所标“阳禺”即为当今“阳山”地区,时为广东3个小国(阳禺、番禺、缚娄)之一,秦朝末年设阳山关,西汉时期置县。

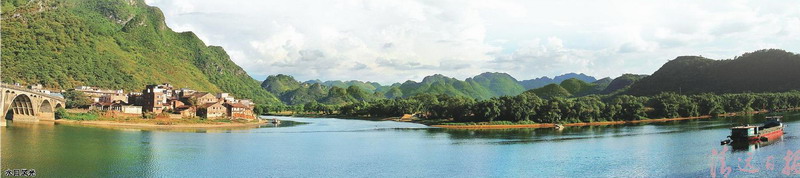

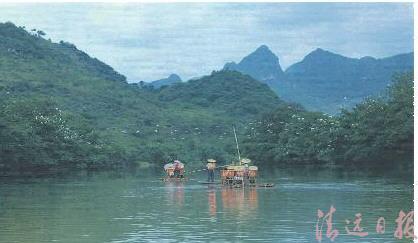

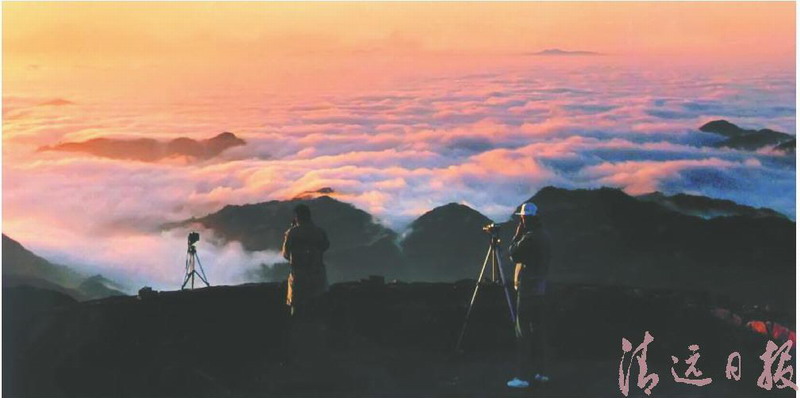

阳山属喀斯特地貌,丽山秀水。这里气候温和,动植物繁茂,生态良好,是广东省第二个“旅游强县”。徜徉在原生态山水间,感受所见的美景,享用原生态的林中路,于身于心都是一种疗养,是医治尘世焦虑的良方。国家4A级景区广东第一峰以自然生态为依托,突出亚热带生物基因库特色,有超过二千多种的植物,有广东最大的原始森林,人称“负离子圣地”。神笔山原生态旅游度假区有山有洞有瀑有潭有石有树,幽静秀美,奇险神韵,令人遐思无限。有“广东小桂林”之称的水口连江,自然风光秀美,蓝天与碧波相映,绿水与身心交融。水上有船,畅享飘流之趣;水边有山,领略苍翠之景;水岸有园,体验休闲之乐。还有那掩映于花木之间的第一峰温泉、石螺森林温泉,皆是疗养休闲绝佳之地。

大凡山水之地总能成为人类文明发展的摇篮。阳山,就凭依山傍水之势,构筑了一幅博大悠远的历史画卷,因而人文丰厚、山青水秀、物产富庶,孕育出光辉灿烂的历史文明。自公元803年唐代大文豪韩愈任阳山县令以来,风华渐开人文蔚起,始而闻名天下。阳山县客家才子郑士超,著名华侨朱海均,抗日将军邹洪,孙中山七卫士,皆是其代表。空暇之余,走一走七拱三山寨新石器晚期人类生活遗址,看一看著名佛教禅宗名刹北山古寺,赏一赏堪称粤北华侨建筑之最的“学发公祠”,听一听旋律优美流畅的“唱春牛”,尝一尝阳山鸡、阳山麦羹,更是别有一番情趣。

三千年古邑,古韵悠扬;原生态阳山,画境天然。如果你想了解古代文明,想体验原生态山水,那请到阳山来!

阳山:中国四驱之城·越野之都

从2003年起,阳山县充分利用优越的地理优势和优美的生态环境成功举办了六届四驱越野车节,与全国知名越野胜地黑龙江漠河形成“南有阳山、北有漠河”的越野运动新格局。目前,阳山四驱越野车节已列入“清远四大国家生态体育赛事”,列为“广东旅游文化节”的活动内容,并升格为全国性赛事。阳山也因此获得了中国“四驱之城·越野之都”称号。

粤北古长城

坐落于清连高速杜步大桥南北两端的山脉上,呈东西走向,全长数公里,城墙高约3米,底宽近2米,墙顶端宽约1.5米,始建年代待考,具有极高的文史价值和旅游开发价值。

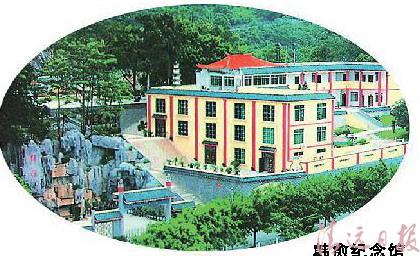

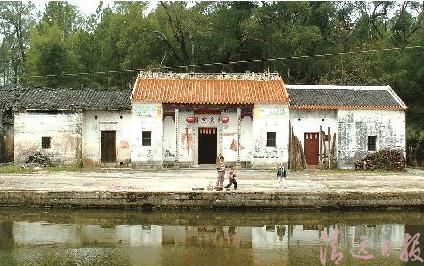

学发公祠位于阳山县七拱镇大禾岗,整体建筑总占地面积10941.4平方米,以南北子午线为中轴,东西对称,前低后高,主次分明,坐落有序,布局规整,为广东华侨建设艺术之典范。再加之清朝榜眼朱汝珍的题匾撰联以及国民党政军要员的手笔,令整座建筑具有很高的艺术观赏价值和人文历史价值。

该建筑群始建于嘉庆、道光年间,由四大镬耳屋组合而成,建筑面积4506.5平方米,蕴含古建筑文化、科举教育文化、客家与本土文化等多元文化,极具开发价值。

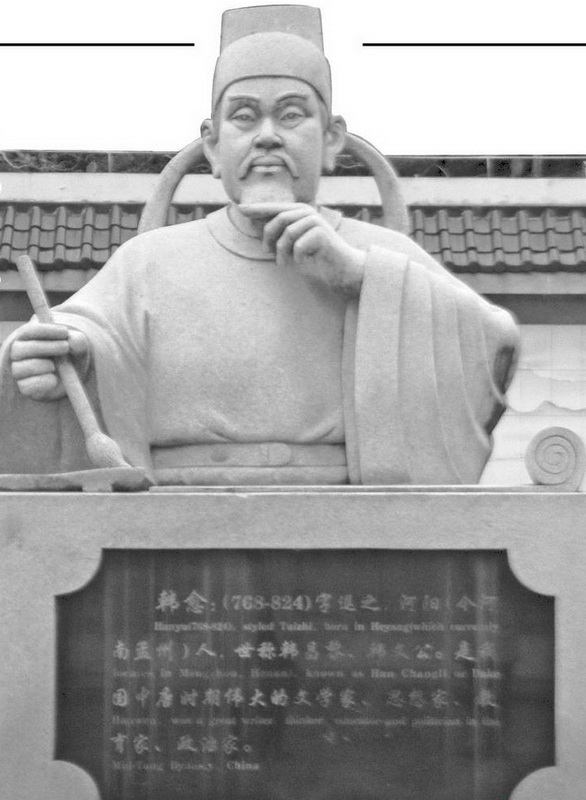

唐贞元十九年十二月,韩愈由监察御史贬为阳山县令,他是阳山第一位有正史可考的县令。

全国韩愈研究会会长张清华在《〈贤令芳踪〉序》中说:“韩愈贬阳山,是阳山由荒芜穷困,缺礼无文的无序蛮乡,走上知礼好文,行之有序文明社会的肇始。”

谈及阳山的人文,自然要从被称为“百粤归化,肇自韩年”的韩愈说起。

在谈及阳山的历史、文化时,人们往往首先谈到一个人——韩愈。这不仅是韩愈位居唐宋古文八大家之首的缘故,而且韩愈又是阳山第一位正史上有名字、史迹记载的县令。

阳山历史悠久。西汉元鼎六年(前111年)汉破南越后设县,至今已有二千一百二十多年的历史。笔者查阅大量历史资料,自设县始至公元八百零三年韩愈被贬令阳前的县令已无一记载。阳山有名字、史迹记载的县令自韩愈始(新、旧《唐书》,《资治通鉴》可考)。民国版《阳山县志》卷之四《职官》云:“阳山汉县也,而隋以前县令其姓名皆弗传,遂使表职官者,得托始于唐之韩公,岂非兹邑之光哉。”

韩愈(768—824),字退之,今河南孟州市人。郡望昌黎,谥号文,世称韩昌黎、韩文公。晚年曾两任吏部侍郎,后人又称韩吏部。是中唐著名的思想家、政治家、文学家、教育家、诗人。

韩愈出生在一个小官吏家庭,一生颠沛流离:一岁丧母,三岁丧父而孤,七岁读书,十三而能文,二十五岁进士及第,三十四岁任国子博士,历任监察御史、阳山令、河南令、刑部侍郎、兵部侍郎、潮州刺史、京兆尹等职,后官至吏部侍郎。由于韩愈操行坚正,发言直率,敢讲真话实话,因此曾三谏三贬,三次入粤,五任地方长官,两次险送性命(谏迎佛骨、宣抚王庭凑)。宋苏轼在《潮州韩文公庙碑》中以“文起八代之衰,道济天下之溺;忠犯人主之怒,勇夺三军之帅”,从文、道、忠、勇四个方面简要而又全面地对韩愈作出了中肯的评价。

韩愈被贬令阳的原因是为民请命。唐德宗贞元十九年(803),关中地区发生严重旱灾,赤地千里,民不聊生。但京兆尹李实依仗皇室宗亲权势,阿附德宗皇帝聚敛之好,上言谎称“今年虽旱而禾苗甚美”(《资治通鉴》卷二三六),故不减赋税,催征不已,而置民于水火之中。时任监察御史的韩愈压抑不住自己的愤怒情绪,在“群臣之所未言,陛下之所未知”的情况下,上了《御史台上论天旱人饥状》,披露“闻有弃子逐妻以求口食,拆屋伐树以纳税钱。寒馁道途,毙陪沟壑”。还指出,在这种情况下逼税,实际上是“有者皆已输纳,无者徒被追征”,建议朝廷下令京兆府停征当年税钱及草栗,以救人民于水火。韩愈为民请命,讲实话,报实情,为民争生活、生存权利,结果得罪了权贵李实,被贬到阳山当县令。

韩愈当年被贬时间是贞元十九年(803)农历十二月九日。唐时,当政对贬官是绝不容情的。遭贬谪的官吏虽仍然保留官职的身份和一定的俸禄,但负谴罪须立即上路赶赴贬所。中唐,阳山是连州的属县,由江南西道潭州(今长沙)府管辖,离京城长安四千二百里。韩愈冒着严寒,一路晓行夜宿,舟马兼程,翻秦岭,入商洛,渡汉水,出荆门,过洞庭,逆湘江南下,达潭州,经衡州,转耒水、郴水到达郴州,再由郴州转临武越岭到连州。当韩愈再由连州乘船经连江到达阳山任所时,已是贞元二十年(804)二月中旬了。

当年,阳山是一个荒僻贫困的山区小县。韩愈的第一印象是“山净江空水见沙,哀猿啼处两三家”(韩愈:《答张十一功曹》)又说“县廓无居民,官无丞尉,夹江荒茅篁竹之间,小吏十余家”(韩愈《送区册序》)因而发出了“阳山,天下之穷处也”(韩愈《送区册序》)的感叹。韩愈在阳山,过着“下床畏蛇食畏药”,“幽居默默如藏逃”(韩愈《八月十五夜赠张功曹》)的生活。但韩愈是一个受儒家积极入世思想影响极深的人,他并不因此而消极无为。忠君爱民、为国利民的责任感,使他很快从谪臣情结中解脱出来。他克服了环境恶劣、气候怪异、语言不通、风俗不惯的困扰,坚持仁政爱民,为官一任,造福一方的执政理念,根据阳山实际,为阳山人民办了不少好事实事。

一是亲临政务,廉洁从政为民。当时朝廷中的官佐遭贬到地方,多以清闲为趣,不理地方政务。而韩愈却像新提拔的官吏一样,亲自从事县政建设。他体察民情,常常深入到附近的农舍与老农共饮一碗酒,饶有兴趣地观看农家孩子驱赶吃庄稼的鼠雀。他亲自参与渔民的叉鱼劳作,探求治理阳山的方略。他的《远览》诗“所乐非吾独,人人共此情。往来三伏里,试酌一泓清。”充分体现了他的爱民亲民,与民同乐的贤令襟怀。

二是重视农桑,发展经济富民。韩愈把中原先进的农耕技术、农耕工具带进阳山,教人耕织,改良农作物品种,推广先进的间种、套种、一年两熟等农耕技术,并重视农田水利、陂头水圳的兴建维修,改善农耕条件,大力发展农业生产力,增加农民的经济收入,提高阳山人民的生活水平。清代嘉庆年间学使万承风在《谒韩文公祠即次公<县斋有怀>韵并寄王明府》一诗中,以“自从韩公来,礼义为策驾。务本习渐移,农桑米无价。入耳有弦歌,从禽废弋射。”高度评价了韩愈对阳山农业开发作出的贡献。

三是宣扬德礼,兴学办校教民。韩愈令阳采取治愚治贫的治政方略,移民俗,正民风,启民智,开民力,在治阳过程中注重教化,宣扬德礼,兴学办校,招生授徒,培养青年学子和阳山子弟,加强文化教育,使阳山百姓知书达理,提高阳山的文化水准和文明程度,促进阳山人民思维方式的转变和思想观念的变革,大大提高阳山士民的思想文化素质、加促了阳山文明进步的进程。明万历三十九年(1611)阳山知县冯大受在《祭韩文公文》中以“百粤归化,肇自韩年。蛮夏错处,声教犹偏。先生出宰,我其教之……人诵诗书,家安衽席。横悍渐消,心面咸革”,对韩愈为阳山的开化教化所做出的业绩作出了中肯的评价。

四是建章立制,整顿秩序安民。韩愈治理阳山,一方面建章立制,制定乡规民约,整顿县政机构,整治社会秩序,使阳山百姓懂得按制度规约出租赋、奉期约。另一方面,团结当地小吏,打击恶势力,抑制豪强,整顿社会治安,保护好人民群众的利益,让人民安居乐业。他办案认真,断案谨慎公正,深得阳山百姓欢迎。

五是实事办好,排忧解难乐民。如修筑县城街道,整治连江河道,增设渡口渡船,兴学办校等,解决阳山百姓行船难、过渡难、行路难、读书难等问题。同时,他还主张食盐私卖,解决山区百姓吃盐难的困惑。

韩愈在阳山的所作所为,很快就得到阳山百姓的理解和支持,并把其转变为建设阳山的物质力量。经过一段时间的整治,阳山的社会秩序逐步安定,生产发展了,生活也改善了。随着文化修养提高,阳山人民也比较普遍地树立起讲道德、讲礼貌的风气,被中原人视为“蛮荒”的阳山,出现了彬彬儒雅的景象。由此,全国韩愈研究会会长张清华在《〈贤令芳踪〉序》中说:“韩愈贬阳山,是阳山由荒芜穷困,缺礼无文的无序蛮乡,走上知礼好文,行之有序文明社会的肇始。”并说:“韩愈改变了阳山,阳山造就了韩愈。”

“文星一点光”。韩愈给阳山留下了宝贵的文化遗产和精神财富。韩愈是中唐大文学家、诗人中唯一一个四次写诗咏连江的诗人。他写诗吟咏的贞女峡、龙宫滩、洞冠峡,都成为连江胜景。韩愈又是第一个把阳山县名冠入诗、文的人。一声“阳山,天下之穷处也”(《送区册序》文)的感叹,一句“阳山穷邑唯猿猴”(《刘生》诗)的吟唱,遂使阳山名声远播,走向世界。因此,后人称“世人先知有韩愈,然后知有阳山矣”。韩愈在阳山写的诗收入《韩昌黎全集》的有《贞女峡》、《同冠峡》、《次同冠峡》、《宿龙宫滩》、《县斋读书》、《县斋有怀》等二十多首。文有《送区册序》、《燕喜亭记》、《送杨友使序》等六篇。韩愈的这些诗文,或吟咏山水,借物抒怀;或直抒胸臆,发忧国悯民之情;或寄赠友人,意深情挚,从各个侧面反映了韩愈在阳山的活动和思想轨迹,也为后人研究中唐时期阳山的风貌留下不可多得的文字资料。

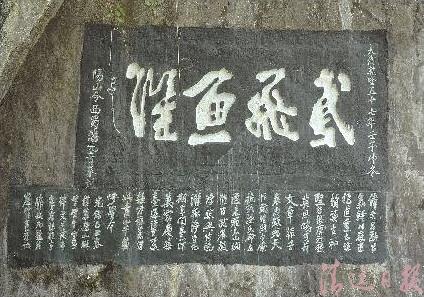

贞元二十一年(805)正月二十三日,唐德宗去世。二十六日,太子李诵即位,是为顺宗。二月二十四日,顺宗下诏“大赦天下”。三四月间,韩愈离开阳山待命郴州。韩愈治阳虽然只有一年两个月,但他是以爱民之心施政的,深得阳山百姓的尊敬和爱戴。一千二百多年来,阳山人民以山水易姓,生子名韩纪念韩愈,把他常读书游览的牧民山改名为贤令山,并在山上筑起了读书台、远览亭、摩崖石刻、韩公祠。在连江河畔他垂钓的地方筑起了钓鱼台。百姓生子也多以其姓取名字。并称阳山为韩邑,把连江称韩水。阳山人民还创作了为数不少的景韩诗文、景韩对联、景韩曲艺、韩愈故事等文艺作品,以文艺形式表达了阳山人民对他的尊敬与热爱。为弘扬韩愈文化,2004年,阳山还在贤令山麓新辟了“韩源”景区,组建“韩愈纪念馆”,成立“阳山韩愈学术研究会”,并在2005年8月下旬召开了“2005中国阳山韩愈国际学术研讨会暨韩愈离任阳山1200周年纪念会”。后来,阳山又命名了韩愈大桥、韩愈路、韩愈中学,筹建韩愈文化公园,以此纪念阳山人民对他的长思久仰。