千年科举,十万进士,在一千多年的科举历史长河里,多少封建知识分子苦读寒窗,只为了学而优则仕,金榜题名天下知。

相比始于隋的文科举,武科举较晚些,始创于唐武则天选拔武将的武举考试,至清时改称武科。尽管历朝的武举时而被废,时而恢复,较为不受重视,武举出身的地位亦低于文科出身的进士,但能跻身武举仕途,那也是众人仰慕以及后人相互勉励追逐的一道光芒。

武进士曹金镳作为连州科举的最后一位进士,只因他为政一方处于遥远的贵州及归田乡里行事低调,虽然过去了一百多年,他在故里的乐善好施,在连州东校场擂台的叱咤风云以及赴贵州省清江协的戎马生涯,如今提起,却鲜为人知。

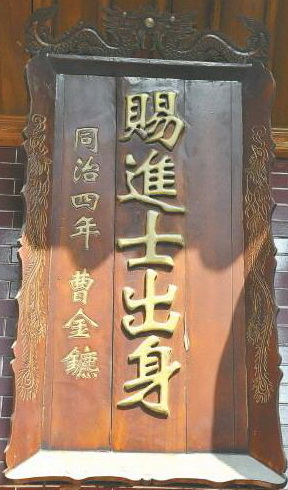

赐同武进士

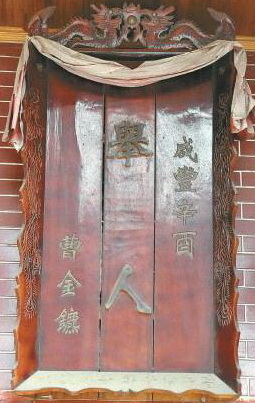

曹圣亨(1831—1898年),官名金镳,字范卿,连州星子曹屋村人,清同治四年(1865年)乙丑科武殿试金榜第三甲赐同武进士出身。

曹屋曹氏开基祖曹仕元,清顺治年间由粤东兴宁经商莅连,于康熙年间肇基建村于今星子镇,到曹金镳已传至第六代,今已繁衍15代人,逾800多人,裔孙主要聚居于星子曹屋和麻步牛屎塘村。

据《同治朝上谕档》载:“同治四年十月初四日奉旨:此次武殿试一甲第一名张蜀锦著授为头等侍卫;一甲第二名桂林香、一甲第三名侯会同均著授为二等侍卫;二甲秦联科……均著授为三等侍卫;三甲福祥……均著授为蓝翎侍卫;任培善……均著以营守备用;曹金镳……均著以卫守备用……本年殿试武举八十三名除一甲三名照例用余拟三等侍卫十五名,蓝翎侍卫十五名,营守备二十五名,卫守备二十五名。”

另据《穆宗毅皇帝实录》记:“九月戊寅兵部以武会试中额请。得旨:满洲、蒙古取中二名……九月乙未上御养心殿,引见中式武举,亲定甲乙。九月丙申上御太和殿。传胪。赐一甲张蜀锦、桂林香、侯会同三人武进士及第,二甲秦联科等十五人武进士出身,三甲福祥等六十五人同武进士出身。”曹金镳位列三甲同武进士出身其中。

六年后的同治九年(1871年),道光乙未科(1835年)进士,官至江西临江府知府的单兴诗攥《连州志》录“国朝武进士,同治乙丑科,曹金镳,卫守备”。

为政“万人伞”

曹金镳考中进士后,如何踏入仕途,为政一方有何作为呢?

从各类史料稽考中幸觅有曹金镳孙曹义育写的一篇记文,以及其外孙何德润于中华民国十五年适曹府重修族谱,应表兄曹易养之邀托序,写了一篇回忆外祖父的《外祖曹府讳金镳公序》,可窥探曹金镳一生戎马的真实写照——

“穷稽仕途,贪则富饶,子孙乘坚而策肥;廉则洁白,子孙衣单而食缺。世皆斥贪颂廉,盖嘉其有洁白之心,而耒正直之行,所以古今推廉为贵耳。余外祖曹公讳金镳,字范卿,乃悦公之次子也。公禀赋聪颖,状貌魁梧,志气宏远,性质刚果,好诗书、尚武艺,故其文可观,而武超世。爰于大清道光戊申科武庠,咸丰辛酉科举人,至同治乙丑科登武进士,补用游击二品花翎顶戴,旋任贵州清江协镇。公为人廉洁正直,在仕途以君国为心,以民生为重。公而忘私靡贪货赂,后解组归里,以勤俭传家,耕读为本,常为桑梓兴利除弊,排难解纷,类皆不徇私意。诸凡美誉,节难枚举。而县绅父老无不颂功颂德焉!公擢高科登显仕,贵而不富,遗子孙产业绵薄,莫不嗟而嘉之,然则乃公之廉洁正直昭然若揭矣!其厚德留贻又何如耳。”

“公自幼天性颖异,事父母兄长孝悌闻于世,好读书未弱冠,而文理精通,既长有大志,慨世乱,文武兼习,初试即进武庠,旋中辛酉科乡榜,乙丑科晋京会试中式第五十六名进士,至同治十二年,遇贵州省清江县苗蛮作乱,贵州提督何东山保奏,公为都阃府之职,即委率师征剿。公至该处剿抚兼施,军大振,苗人倾服,遂即钦迹复业,奏擢有都阃府升任清江协镇都督府之职,钦加二品赏戴花翎,在任一年未满,因军事积劳致病,随即告假归田。其清江百姓感公德政,扶老携幼送于道傍,馈送礼物,公皆璧谢,只受万人伞而已。归田养病后,遂绝意仕途,优游林下,我星人士知。……公口碑载道,至今犹传,凡有修桥筑路向,公签助者无不乐意捐之,至于好善乐施,济困扶危,犹其余事。”

从两篇文中所记知道,曹金镳自小长得高大魁梧,志向高远,不但读书聪颖,且在武术造诣上具有超凡的天赋,先是在1848年初试即取得武庠资格,后于1861年中得武举人,至1865年赶赴京城殿试更是科登武进士。1873年,刚好遇贵州省清江县苗人作乱,贵州提督何东山奏报朝廷,曹金镳担任正四品武职外官都阃府(都司)之职,做了统兵在外的将帅,率师征剿,“剿抚兼施,军大振,苗人倾服”,因英勇骁战随后一路升迁为从三品游击、“清江协镇都督府之职,钦加二品赏戴花翎”。

可惜拥有无尚荣光的时候,曹金镳因军事操劳,在任未满一年,不得已“告假归田”,清江老百姓有感于他执政时为民的恩惠,携带礼物来送别,他廉政清明,悉数将礼品奉还给百姓,只接受了老百姓发自内心感激签名的太阳伞以作纪念。

回乡养病后,曹金镳绝意仕途,尽管有着优越的二品大官地位,他却因官正廉洁,贵而不富,更没为子孙置下丰厚的家业而勤俭持家,遇家乡修桥筑路等公益事业,二话不说地尽自己所能倾囊帮助,平时还不忘为乡里乡亲排忧解难等,诸多美誉,不胜枚举。

光绪十五年(1889年)三月清明时节,曹金镳一口气写了《始祖妣钱氏序》、《三世祖考彬公序》等数篇纪念文,落款写明了他的官职为“赐进士出身钦赐花翎前署代理贵州清江协副将”,清代官员等级分“九品十八级”,每等有正从之别,“副将”为从二品武职外官。

今人提及曹金镳,都说老一辈人相传为人低调,穿着朴素,虽长得高大魁梧,武功了得,但绝不是好斗之人,尽显仁者风范。87岁的曹志珠老人说:“从爷爷那辈人传唱金镳公只因没什么钱,回来曹屋村,着装普通,外人一眼绝看不出是位大官。随后,他的后裔搬出了曹屋村,去了星子镇街居住,渐渐地,后人只知道村里出了位大名赫赫的进士,留下了个美名,关于他的传奇事迹,已经少有人知!”

“毛师傅不毛!”

曹金镳生性豪爽,正气凌然,武功超然,在他跌宕起伏的刀枪弓箭技勇等戎马生涯里,留下了数则传奇而惊险的轶闻。

相传曹金镳当年在村里试学射、步射和技勇,有人就瞧不起他,说他那三脚猫功夫哪里能上得了台面。但那人又碍于自己长得瘦小,胆怯得不敢一较高低,但自此却妒忌喊曹金镳为“毛师傅”,说他功夫粗糙,打击他的积极性。有瞎起哄眼红者也跟着乱嚷嚷地叫:“阿毛师傅,阿毛师傅!”曹金镳面对讥讽,依然不骄不躁,也没有争斗好强,而是扎扎实实地练习,提升自己的武艺。

1848年10月,连州开武科,要在东校场展示学射、步射和技勇等武学才能。曹金镳觉得机会来了,便报名参加。到了比武现场,他一个鹞子翻身就上了擂台,经过比试,结果被录取为武庠,十多年后,他又中得咸丰辛酉科武举人。这时候,乡里乡外的人称曹金镳为“阿毛师傅”早已没有了讽刺之意,而是充满由衷的佩服之情,且总会加上一句“不赖”的赞美声:“阿毛师傅不毛!”

传说有一年在贵州清江协任上,有人想谋杀曹金镳。那是一个漆黑不见五指的夜晚,曹金镳睡着听到黑暗中有刀飞舞而来的声响,随手摸刀来迎击,却抓来一条长巾,他一惊,将长巾龙飞凤舞起来,“哐当”一声,以柔克刚地将刺客的刀打落下地……

刺客狼狈而逃!闻讯赶来的部下知道曹金镳“长巾夺飞刀”的事迹后,对他的武功既惊奇,更充满了崇拜。

文武风蔚然

“德配李氏,诰封二品夫人,温良恭俭,助夫训子,不愧巾帼。名臣生二子:长其灿游泮食餼,次其斌入武庠。一文一武,兰桂胜芳,克谐克让,孝友一堂,非公大德,曷克臻此,夫积厚者,流光行见,螽斯衍庆,麟趾呈祥,其昌炽正,未有艾焉!”“余父其灿优廪生,余叔父其斌武庠生,似此芹香叠採,皆公盛德有以致之也!”

曹金镳育有两个儿子和五个女儿,儿子一文一武,兰桂胜芳。光绪十九年(1893年)春月,曹氏后裔曹志如专门为“钦赐花翎前任贵州清江协副将曹金镳”制作“诰授‘武功将军’”等牌匾以励后人。

由于清朝统治者出身于游牧民族,善于骑射,因此对武举的重视程度大大超过明代,在军中占有相当比例。“如此则各得展其所学,文武两途,皆得真才矣!”加上封建国家大力提倡,制度日益严密,录取相对公正,因此,民间习武者对武举考试趋之若鹜,民间习武之风兴盛一时。

据民国十五年(1926年)《曹氏族谱》记“大清科甲志”:曹金镳,字范卿,清朝同治进士,尽先补用花翎都阃府,任贵州清江协镇;“德行志”:紹德,字绳武,清朝例赠武翼将军;国进,字惟贤,清朝诰封武翼将军;学悦,字习之,清朝诰封武功将军;玉楷,字云立,清朝恩赐八品附加州同职;“军功志”:其熀,字子祥,清朝同治千总署贵州清江城守;另外载有“文学志”“武学志”“太学志”“大清学校志”“民国学校志”等村里名人二十多人,可谓文武风气蔚然一片,人才辈出。