与两年前相比,这片养育了290万农业人口的耕地上在经历土地整合之后,有了新的变化。

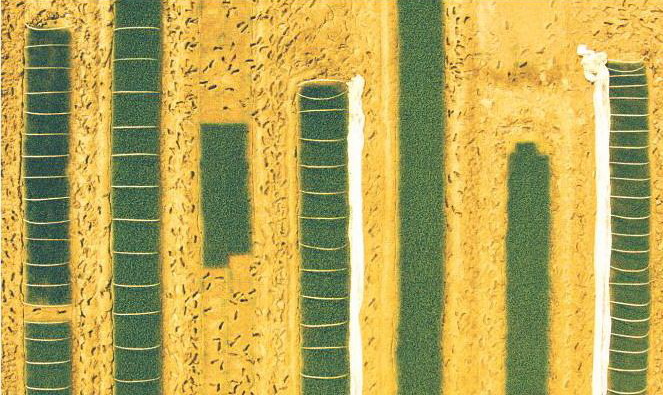

从数百米的高空俯瞰观察,土地变化非常明显,土地如线条,整合如金梭,在田野上织出了新“画布”,许多用于界别耕地的田垄正在消失,细碎的田地在农机或锄具的舞动后,不断地“融合”在一起,悄然改变的土地成为了一片片希望的田野。多年以来困扰着粤北地区农民的土地“细碎化”问题,正悄然得到缓解。

困扰的来由,可追溯到上世纪80年代初期,全国大范围实施家庭联产承包责任制,土地分散发包到各家各户。村民们的田地,按照“肥瘦搭配”,旱地、山地、鱼塘,每家各占一部分。“分田到户”激发了农民的生产热情,但进入经济飞速发展的90年代,积极性逐渐弱化。进入新世纪后,土地细碎化导致经济效益低下,外出打工成了许多农民的选择。

2014年5月,清远推进一年多的基层党组织建设、公共服务和村民自治“三个重心下移”已有了初步成效。在全市农村工作会议上,市委书记葛长伟明确提出,清远农村综合改革当前和今后一个时期,要以提高农村组织化水平为核心,完善“三个重心下移”外,还要探索农村土地资源、涉农财政资金和涉农服务平台“三个整合”。

随后,细块土地的“融合”景象,开始出现在清远的田间地头。其实,农村土地资源的整合在清远早有先例,其中最为清远人所熟知的“叶屋经验”,便是通过村民自治,村民自发开展土地置换调整,使全村人均年收入从不足3000元跃升至超3万元。

有了模范样本的带动,在随后的土地整合中,又冒出了“叶屋经验”以外的先进做法。

阳山县太平镇白花村中心小组,村中整合前的土地分布零散,由原来的78块田整合成33块田。

如阳山在开展土地承包经营权确权登记颁证工作的过程中不断调整思路,探索出确权确地到户、确权确股不确地、确权到组入股分红等模式,引导农民先整合土地再进行确权登记颁证。截至2015年3月底,共有48个乡镇、207个村委会、3721个经济合作社开展了土地确权工作,已确权6304户、颁证6191户。其中,已有超过94%的村民小组开展了土地整合,全县整合面积约占二轮承包土地总面积的120%。

阳山县黎埠镇大龙村龙塘村小组,村中被整合的土地租给承包商种植芋头。

清远的其他地区也在土地整合的路上不断迈步,2014年全市共整合农村土地31.77万亩。到2015年3月底,全市已开展土地整合的村委会742个、村民小组5840个,共整合土地面积127.47万亩,占全市总耕地面积的30%。

完成土地整合的村庄里,有村民自发开展规模化生产和专业化经营,也有村民将整合后的土地发包转租,流转后收取的租金增加当地群众收入,另一方面也带动当地群众打工就业。

“我们来看,不是看这里搞了多大片地,上面种了什么,我最关心的是谁来种?这个钱让谁来赚?”2015年5月13日,葛长伟在清城区飞来峡镇与基层干部交流时,反复强调一个观点,“土地整合不等于土地流转,不能简单地把土地整合理解成流转”。土地整合是要通过互换解决土地碎片化问题,提高规模化经营水平,让农民通过专业合作社等形式自己经营,促使农民增收。在这个过程中,政府要帮助农民解决资金、技术等难题。

英德竹田村,花生地,农民用白色的塑料膜将花生与土地隔开。

英德市西牛镇新城村小组,村中被整合的土地部分用来种植花生。

对于清远来说,到了暮春前后,才是大地复苏时节。

英德望埠山赖村,农民手推拖拉机春耕,土黄的土壤重新示人。

大自然在这个时节赋予人们最直接的恩泽,是从高空急坠而下的雨水。打湿纵横往复的山川,顺延泥土的脉络,浸润着干瘠的乡野。在农地盘踞一整个冬季的荒芜,被湿意催生的生机驱赶出去,钻出几分浅绿。

英德望埠山赖村,黄色土壤上的成排秧苗,播秧的农民在地上留下不规则的脚印。

习惯了凿井而饮,耕田而食的农人,扛起翻耕泥地的锄具,走到水田里,走到旱地边,走到池塘旁,走到山脚下,或挥舞锄具,或驱驾农机,或挑担抬水,或俯身插秧。农人们的形体,不停地变换姿势,与土地开始年复一年的协作与对弈。

清新水窝火龙果基地,火龙果圆形的支架像无数枚铜钱铺满地面。

对于乡野之间最为被动的农人们来说,他们身处资本链条的最基层,他们听任市场调遣,无论是种植什么,怎样种植,售价如何,他们很少能有全面了解,索性将大多数资源交由他人掌控。他们最能掌握的,大概是给自己留存的几分农地。

清新白莲片区,成排的冬瓜地,过去一年这里的冬瓜滞销,农民重新在地里种上新的瓜苗。

这几分农地,是他们引以为生的仅有资源。年长日久的劳作,让他们早已习惯日出而作、日入而息的规律。

英德竹田村委会井新村小组,村中整合后的土地部分承包商种植火龙果。

从数百米的高空俯瞰这一幕幕的忙碌,会发现掌握农时的人们,在不经意间还掌握着另一种规律,在与大自然进行一场共同作画的游戏。

英德竹田村委会井新村小组,村中整合后的土地部分承包商种植火龙果,农民用来种火龙果的石柱子排成方阵,在柱子下播种。

演绎画作的线条,来自农人们不同的形体、割裂农地的田埂、引水入田的渠垅、池地交集的边界……大自然未经特意设定的调色板,开始绕循这些线条,将生命的色彩挥落在画布上。

英德市英红镇锦田村大房村小组面积达近百亩的高标准农田。

清远地形多样,带来的气象万千的微气候,自然带来丰富的物种,让不同区域的画作,有不同的线条与色调。

清四公路边上的养鸭棚。

这样的画作,年复一年地出现在清远260多万亩早耕的农地里,显现出不同的模样。最近一年增添的图案,是随着农村综合改革在清远的铺开,越来越多零散的土地被整合成块,小型区域内的色调和线条会更为统一和规律。

在农人和大自然的协作中,这是一幅幅动态变幻的画作,最为直观的是色彩的渐变。灰褐色逐渐淡去,绿意日益浓郁,在未来的季节会迎来收成的金黄,然后各自恢复土地应有的颜色。

绵绵春雨,像针尖一样细,轻轻的,不会溅起水花,悄无声息地滋润着土地。大地上到处都显现出欣欣向荣的景象,一眼望去,就像一幅水彩画,踏青的孩子们因而显得格外兴奋。