“好一条丽水!”建于南宋宝祐年间(1253—1258年)的庙村先祖唐伯智畅怀一语得来了“丽水”之名,后因“丽”“黎”同音,遂改为“黎水”,却包含了对这片迤逦风光的土地的深情。

八十年后,另一支来自江西珠玑巷的唐姓族人来到了河对岸龙头岭麓定居,命名唐家坪。怎料繁衍生息了数代人,却难以蓬勃发展开枝散叶,只好将村庄迁到了这“好一条丽水”旁,还建起了具有岭南特色风韵的一排排锅耳楼,因锅耳楼起名——楼村。谁曾想,孤独犹在,但也风生水起……

消失的骆家村

连州原山塘镇区域内最早的古村,当然不是黎水的庙村了。村民介绍,先祖唐伯智来到这里的时候,河对岸已经有了数户骆姓人家,村名为骆家村(骆屋)。查《黎水楼村唐氏宗谱》记:“九世祖能秦公妣骆氏,生于大明嘉靖四十五年……”、“十二世开德公妣骆氏,闺名迎娥,生于康熙二十三年五月初一辰时……”明清两代间唐骆的联姻,佐证着骆家村的真实存在。骆家由于早在南宋年间来立居,到了元初已经发展具有一百多人小有规模的村庄了,村里乡外的大片良田土地,都属于骆氏家族所有,所以骆家富甲一方。

骆家村的房屋茅舍就建在骆家山下一块酷似大象的土地上。据说明朝中叶的一天,一堪舆大师由于勘探顺头岭一带的地理来到了骆家投宿。骆家主人拿出金盆给堪舆大师洗脸洗脚。堪舆大师想试探一下主人的诚意,洗好脸后,将沾满泥巴的鞋子和脚放进了金盆。“怎么搞的?既然来作客,怎么一点都不怜惜人家的东西呢?”骆家夫人冷冷地扔出了这不好脸色给风水先生看。临走时,堪舆大师心生歹毒之计,对骆家主人说:“骆老爷,如果你想骆家长此兴盛,得广积阴德,多行善举,从顺头岭古道修一条经过骆家村前的石板路延伸到山下的东村江,再在顺头岭和水尾山各修一座庙宇方便行人,那就行了!”骆家深信不疑,便拿出银两,请来了人工利用数年时间将这条石板路和两座庙宇建设好。

到了清代中后期,骆家村人或病痛,或灾难终究无法生活,渐渐地,骆家人一户户地搬迁到了异地不知去向,剩下的几户人家,后来搬迁到了连州开口岭。后来传说,堪舆大师使用了“链锁”歹毒计策。因为骆家村坐落在大象穴位,他利用形如铁链的青石板路,好比锁头的两座庙宇紧紧地将骆家的“大象”锁死了。

石虎庙的传说

“先祖来到这里,起初因村位于路的上方,故称为‘路上村’。”庙村村民介绍,“如今族人来到黎水繁衍28代人,有族属约800人,而‘庙村’之名,来源于村里一座神奇而传说灵验的石虎庙。”据唐仓红撰文叙述,传说石虎庙所在地原先是一处棘刺茂盛丛林。有一年,路上村有户人家养了两头母猪,孕育产下了两窝猪崽。说来奇怪,猪崽整天都喜欢往这片丛林里戏耍。然而,诧异的事情发生了,每隔两天,这户人家的猪崽就丢失一只,半月过去,所剩无几。“这到底是怎么回事呢?”为了摸清原因,户主跟着猪崽来到这片丛林,伏下身子观察周围发生的一切。结果发现猪崽一只不少,林中出现了一尊雪亮的神像。回来后,户主就将这传奇轶事传开了,村民们纷纷决定在这神奇的地方建一座庙宇。

可惜庙建好后,不到半年时光,大门右侧墙脚出现了裂缝,即使多次修补也无济于事,裂了补,补了裂,在这裂裂补补间,村民想:“何不在裂缝的地方砌个拱形空洞呢?”

一天,一位路过的猎人,以为洞里有什么动物,就朝空洞里开了两枪,两团烟雾顿时弥漫着。待入庙内一看,哪里有什么动物啊?只见一只头朝外、身在内的石虎。

石虎的事传出后,各地求神拜佛者都络绎不绝地前来膜拜。从此,庙因有这神奇而灵验的石虎,被称为“石虎庙”,路上村因祈愿石虎庙的护佑世代平安昌盛,被称为了“庙村”。

为何“百年孤独”?

楼村始祖唐文清,于元顺帝年间(1328—1330年)从江西省泰和县鹅颈丘珠玑巷迁来黎水定居,至今传26代人,拥有族属约900人。然而,六百多年的风雨飘摇,楼村人有过欢喜,有过悲伤,更有着对村庄地理以及楼群建筑风格的思考……

兄弟手足情深。唐文清携带妻子以及两个儿子来到黎水立居,元惠宗至元六年(1340年),其胞弟唐文滴于至元三年(1337年)“钦点即授广东香山县知县(今广东中山市)”三年任满,携家眷乘船溯北江而上,经连江,“旋路星子”,来看望哥哥唐文清。一天晚上,兄弟俩聊一家分离后的思念苦楚,谈元统治者施行民族分化政策,道黎水村的山清水秀彷如世外桃源……正聊得甚欢,哥哥案头一本《陶渊明集》吸引了唐文滴,他随手拿起,翻阅着《归去来辞》和《桃花源记》等篇目文章,深有感触,既怜悯哥哥在这高山丛林的孤独,也揣摩着自己未来命运的彷徨叵测,遂产生与哥哥一起隐居山林的念头。

后来,唐文滴带着家眷在黎水今岩洞前方创“岩前村”,传到第四代唐富璋时,唐富璋在明洪武年间,率领家族离开岩前村,来到了今山洲地,因“咏高山之荒”而寄望未来希望之洲,故命名“山洲村”。

“七代一脉相传”。唐文清来到黎水,与庙村隔河相望,近处是骆家村。可是,让唐文清意想不到的是,在过后的二百多年繁衍生息中,他所带领的族人居住在唐家坪却无法开枝散叶。他生二子,唯长子唐才高生一子富明,后两代单传:贵仁、万晓,万晓尽管育有两子,且生有九个孙子,但也只有一个孙子留下了后代,他就是楼村的七世祖唐许容。

经历了“七代一脉相传”,明隆庆四年(1570年),唐许容经过深思熟虑,毅然决定从唐家坪搬迁来到现在楼村的位置,即“好一条丽水”旁。

风生水起的锅耳楼。锅耳楼,大约建于清乾隆、嘉庆年间,当地人又称为“水楼”。有学者认为,这应该是“戍楼”,起防盗贼土匪侵袭的作用。而楼村人唐贯实则反映,这具有岭南韵味的古堡式建筑——古锅耳楼,全部用青砖砌成,楼高一般四至五层,底层墙厚50多公分,当地人称为水楼,一直以来并没有用来戍守放哨的作用,而是先祖看到村庄地处斜坡上,为了保持村庄外观的平衡,缓解地势差距,平衡如一艘向前的帆船,展翅如一只腾飞的大鸟。

数百年来,锅耳楼仿佛楼村一道无可逾越的屏障,见证着墙里唐氏族人自力更生的寂寞孤独,墙外人世间尔虞我诈的纷纷扰扰,无可否认的是,从建造了这风生水起的锅耳楼,楼村的人口、经济、人才培养等增长兴旺了起来。

首先是人口的增长。《黎水楼村唐氏宗谱》载,楼村七世祖唐许容三子:臣宇、臣宙、臣宋,三房繁衍了楼村现在约900泱泱人口。

再是经济的发展。村里曾在清乾隆嘉庆年间花费巨资于小河边先后建造了14座高等不一的水楼,以利村庄的繁华发展,总占地面积1900平方公尺,现仅存5座。又修造拱桥以便行人出入免受涉水之苦,还建造了雕梁画栋、华丽堂皇的四厅祠堂,完整且大气,长39.7米,宽12.8米,占地面积508平方米。据祠堂石碑载:前厅、中厅建于清乾隆九年(1744年)甲子岁;后厅、上厅建于乾隆五十八年(1793年)癸丑春。

最后是人才辈出,“一门三岁进士”。于清同治二年自制的“横经继志”匾,位于后厅神龛上方,浮雕镏金草书诠释着楼村人继承先辈遗志,奋发进取的精神。中厅“世德作求”额则告诫后人以德为准绳,为人处世走正道。据《黎水楼村唐氏宗谱》记,明清时期,楼村“生员二十人,国子监与贡生九人,进士、恩贡生五人”。笔者对楼村“进士、恩贡生五人”百般思索,查阅《连州志》“历代进士名单”,均没有“唐任宽、唐圣举、唐武积、唐璧崇、唐荣棣”的记录。历史上,连州学子通过进士科考登第者81人,朝廷恩准赐进士者57人,共138名。而楼村记载的均为清代,特别是“唐任宽、唐武积、唐璧崇”出自一门,如果真是如此,可就有宋时曾出现的公孙三进士(唐元、唐静、唐炎)盛况了。实际情况是,清雍正五年(1727年),知州朱振基以“灵气所钟”,将废于兵火的兴文塔重建。后光绪二十年(1894年)广东学政徐琪来连按察,提出“‘巾峰书院’的‘巾’少一横未变‘中’,‘峰’字似‘举’非举”,遂提议改名为“燕喜书院”,重振连州科举文风。可惜,清代268年,连州也只出了卢伯蕃、张惟勤、单兴诗、曹金鏕等4名进士,其中曹金鏕还是武进士。

那么,楼村唐任宽、唐圣举、唐武积、唐璧崇、唐荣棣等既然没有入州志进士名录,他们的真实身份是怎样的呢?据查唐任宽没任何官职;唐圣举曾于清嘉庆七年四月二十七日授州同知,唐璧崇授登仕郎,两人都具体没说授官哪里;唐武积授连山县正堂;唐荣棣授连州州判。从他们所授的官职“州同知”、“登仕郎”、“县正堂”、“州判”等知道,其中,唐圣举授州同知和唐璧崇授登仕郎没说具体哪里,况且登仕郎为正九品官职,州判为从七品的京职外官,正堂为知县代称,官府治事大厅等,都不是显要的官职,因此,楼村所谓的“进士”,民间称之为“岁进士”。

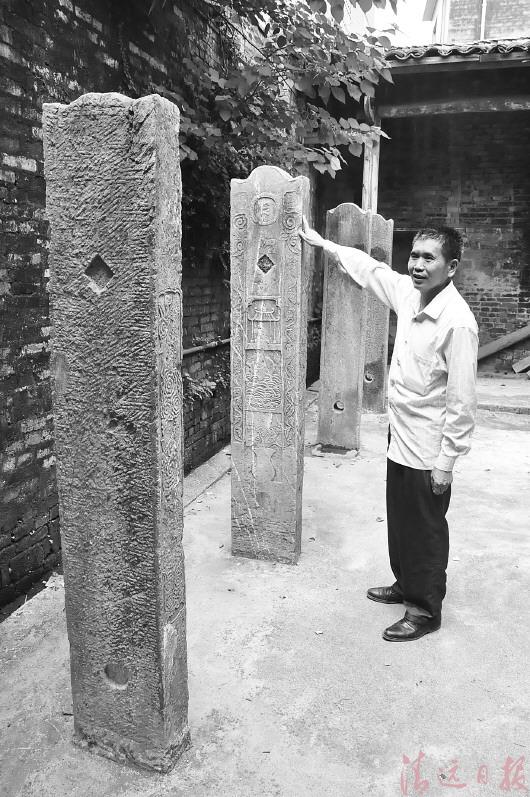

明清科举,按期选拔各地府、州、县学的“生员”(俗称秀才),贡入中央国子监(俗称“出贡”),称“贡生”。对于岁贡生来说,最美的称呼便莫过于“岁进士”了。“岁进士”作为一个雅称,在学而优则仕的封建社会,“岁进士”代表着一种文凭和显赫的身份,可以光宗耀祖地写在族谱和碑文里。因此,楼村祠堂门前的数对“进士碑”以及“恩赐”、“进士”、“国子监太学生”等字样都是唐氏族人为勉励后代而颂扬的举措。