内容摘要:本文通过分析2017年上半年清远“四上”企业就业人员情况,指出当前就业面临的形式与存在的问题,并对今后发展提出一些建议和意见。

关键词:就业人员 变化 问题 建议

2017年上半年,清远“四上”企业就业人员增加, 全市 “四上”企业就业人员27.65万人,同比增加0.35万人,同比增长1.3%,增幅同比提高3.1个百分点。

一、“四上”企业就业人员变化情况

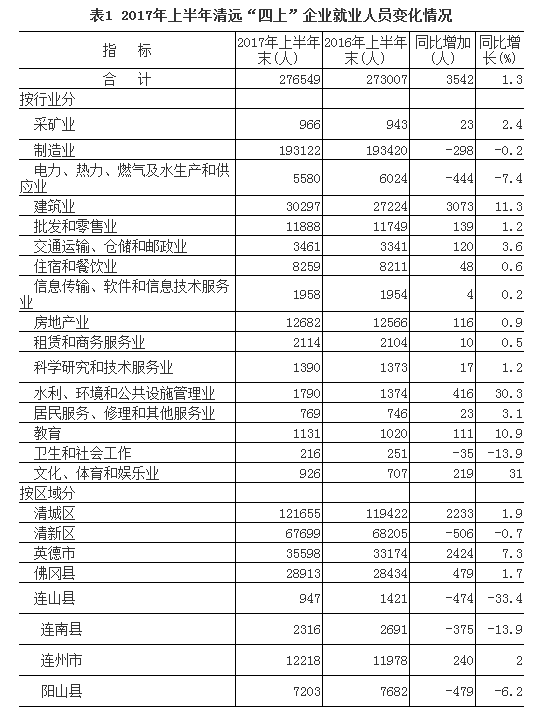

(一)各行业门类普遍增员,仅制造业、电力供应业、卫生和社会工作业减员。上半年末,纳入“四上”企业统计范围的15个行业门类中,有12个行业增员,3个行业减员。其中,建筑业增员最多,建筑业就业人员3.03万人,同比增加0.31万人;增员较多的行业还有水利、环境和公共设施管理业、教育业、文化、体育和娱乐业,同比分别增加0.04万、0.01万、0.02万人,就业人员分别达到0.18万、0.11万、0.09万人。电力供应业、制造业就业人员0.56万人、19.31万人,同比减少0.04万、0.03万人。(见表1)

(二)第三产业就业人员增长较快,比重有所提高。2017年上半年,清远“四上”企业第二、三产业就业人员均增加。其中,第二产业就业人员23万人,同比增加0.24万人,增长1.0%;第三产业就业人员4.66万人,同比增加0.12万人,增长2.6%。第二、三产业就业人员占全部“四上”企业就业人员比重分别为83.2%和16.8%,第三产业就业人员比重比上年同期提高0.2个百分点。

(三)南部地区就业人员略有增长,英德增幅最大。上半年末,南部地区“四上”企业就业人员为25.39万人,占全市的91.8%;北部地区“四上”企业就业人员为2.27万人。从就业人员数量变化看,清城、英德、佛冈和连州全面增员,同比分别增加0.22万、0.24万、0.05万和0.02万人。从增幅看,英德、连州、清城和佛冈“四上”企业就业人员分别增长7.3%、2.0%、1.9%和1.7%,英德就业人员增幅最大。

(四)建筑业就业人员增长较快。数据显示:上半年,全市房地产开发投资完成124亿元,同比增长17.1%,增幅同比提高16.2个百分点;商品房销售面积457.4万㎡,同比增长37%,增幅同比回落2.5个百分点;商品房销售额273.5亿元,同比增长69.9%,增幅同比提高27.5个百分点。房地产项目的开发,带动建筑业就业人员的增长。

二、当前就业面临的形势和问题

(一)制造业就业人员持续低迷。由于受黑色金属加工、电气机械制造、电力生产、废弃资源综合利用,以及纺织服装等行业影响,进入2017年后,制造业就业人员在去年上半年下降2.4%的基础上,今年上半年继续下降0.2%,去产能需要转岗就业的职工近万人,对就业工作带来较大压力。

(二)部分行业企业潜在的失业风险仍需关注。随着我市供给侧改革持续深入推进,化解过剩产能、淘汰落后产能步伐加快,职工转岗就业压力较大。一是淘汰落后产能对相关行业影响大,黑色金属冶炼压延加式业和金属制品业出现较大幅度的下降,上半年其增加值分别下降67.4%和46.7%。二是环保督查倒逼部分企业停减产,受华清再生资源投资开发有限公司停业的影响,上半年废弃资源综合利用业增加值下降了18.1%。三是本年度雨水较去年大幅度减少、利剑专项行动、绿篱行动以及环保督查等倒逼部分企业停产,给对生产出口型企业带来一定影响。四是水电企业受本年度雨水较去年大幅度减少影响,我市电力、热力燃气及水生产和供应业就业人数同比下降7.4%。

(三)市场供求结构性矛盾仍较突出。一方面,求职者就业期望值调整较快,对企业岗位、薪酬待遇、就业环境等要求不断提高,而现有部分企业岗位条件难以达到求职者的期望值,人力资源市场“招工难”“就业难”现象并存。另一方面,技能劳动力供不应求。人力资源市场技能劳动力供求矛盾仍较突出。

三、政策建议

(一)加快产业转型升级。围绕产业转型升级需求,建立以创新创业为导向的人才培养机制,加快复合型人才培养。引导高校加快调整学科和专业结构,健全专业预警、退出和动态调整机制,完善产学研用相结合的育人机制。把经济增长真正转到劳动力素质提升和劳动生产率提高的轨道上来。

(二)进一步推动创业带动就业。加快建设创新创业支撑平台,打造一批符合产业共建需要的“双创”示范基地和创业园区。进一步完善和落实创业人才培养、创业资金扶持、创业载体建设、创业服务优化等方面的扶持政策,统筹开展各类创新创业大赛,积极营造良好的创业氛围。

(三)切实做好重点群体分类帮扶。面向高校毕业生落实能力提升、创业引领、校园精准服务、就业帮扶、权益保护五大行动。加强对技工院校毕业生就业支持力度,推进落实与普通高校毕业生享受同等待遇政策。对就业困难人员开展实名制动态管理和分类帮扶,提供一对一就业援助。加强职工安置政策指引和服务。全面开展就业精准扶贫,强化岗位开发、劳务协作、技能培训、信息对接等措施,促进转移就业和稳定就业。

(四)加快劳动者素质技能提升。激发劳动者参加培训意愿,全面推进实行不分户籍、终身培训的均等化劳动力技能培训制度,切实提升劳动者整体技能素质,适应产业转型升级需要。发挥技工院校培养技能人才主阵地作用,推动技工教育创新发展,扶持打造一批高水平技师学院,深入实施高技能人才振兴计划,培育更多大国工匠,为振兴实体经济提供有力支撑。发挥企业培训主体作用,鼓励和支持企业大规模开展岗位技能提升培训。

(五)加快构建和谐劳动关系。全面实施劳动合同制度,推行集体协商和集体合同制度。完善企业工资决定和正常增长、工资支付保障长效机制。强化劳动监察执法,严厉查处欠薪等违法行为,保护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系。

(六)着力提升公共就业创业服务水平。进一步加强公共就业创业服务体系建设,增强服务供给能力。加快“互联网+”信息技术应用,实现数据共享和业务协同,提升信息化水平。加强就业创业服务标准化、规范化建设,进一步优化流程,强化作风建设,提升公共就业创业服务水平。

注:“四上”企业是指规模以上工业企业,有资质的建筑业及全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,部分规模以上服务业企业。